海外マーケティングブログ

PLP(優先ランディングページ)徹底解説【ECサイト編】

- 2011.07.17

- 海外SEO

PLP(優先ランディングページ)徹底解説

PLP(優先ランディングページ)という言葉を耳にしたことはありますか?これは、特定の検索キーワードで真っ先にユーザーに見せたい自社サイト内のページを指す用語です。本記事では、PLPの基本から通常のLPとの違い、PLPの役割やメリット、SEO視点での設計ポイント、運用のベストプラクティス、国内外の成功事例、そしてGoogleアルゴリズムとの関係まで、網羅的に解説します。専門的な内容もわかりやすく、所々に短い文や例え話を交えながら進めます。それでは、PLPについて学んでいきましょう。

PLPの定義と概要

PLP(Preferred Landing Page)とは、「優先的にランディングさせたいページ」の略称です。具体的には、ある検索クエリ(キーワード)に対して自社サイト内で最も上位表示させたいページのことを指します。例えば、「冬用ジャケット」という検索キーワードでユーザーを迎えたいページ(おそらく冬用ジャケットの特集ページ)がPLPになります。

ポイントは、PLPは競合他社との争いではなく、自社サイト内のページ同士の争いにおける概念だということです。Google検索では、自社サイト内の複数のページが同じキーワードで競合してしまい、本来見せたいページ以外が上位に出てしまうケースがあります。この現象は「カニバリゼーション(共食い)」とも呼ばれ、SEO上の機会損失につながります。PLPは、そのような内部競合を制御し、狙ったページを優先的に表示させるための戦略と言えます。

難しく感じるかもしれませんが、日常の例えで言えば「お店で一番のお薦め商品を入り口正面に配置する」ようなものです。複数の似た商品があっても、一番売りたいものを目立つ場所に置きますよね。Webサイトでも同じで、PLPは「この検索キーワードではこのページをお薦めしたい!」という“イチオシ”ページなのです。

PLPと通常のLP(ランディングページ)との違い

「ランディングページ(LP)」という言葉は一般的に、広告からの流入を想定した縦長でコンバージョン(問い合わせや購入)に特化したページを指します。一方、PLPは必ずしも一般的なLPと同じ形式とは限りません。PLPになりうるのは、ホームページや商品カテゴリーページ、ブログ記事など、サイト内のあらゆるページです。要は「検索結果からユーザーに最初に見せたいページ」であれば形式は問いません。

また、海外のEC業界で「PLP」という場合はProduct Listing Page(商品一覧ページ)を指すこともあります。これは略称が同じなだけで意味が異なりますが、結果的にECサイトではカテゴリーページ=PLPとなるケースも多いです。本記事では、SEO戦略上のPLP(優先ランディングページ)に焦点を当てて解説します。

まとめると、通常のLPは広告やキャンペーン用の着地ページを意味し、PLPはSEOにおいて特定キーワードで優先的に見せたいページを意味します。目的は似ていても文脈が異なるので注意しましょう。

PLPの主な役割とメリット

PLPを適切に設定・管理することで、ECサイトには様々なメリットが生まれます。ここでは主要な役割とメリットを整理します。

SEO強化(検索順位の改善)

PLP戦略の最大の目的は、狙ったページの検索順位を上げることです。自社サイト内で対象キーワードに対するページを一本化し、そのページにコンテンツや内部リンクを集約することで、Googleから「このページが一番関連性が高い」と評価されやすくなります。逆にPLPを管理していないと、類似内容のページが競合し合ってどれも中途半端に終わる可能性があります。PLPに絞って最適化することは、サイト全体のSEOパフォーマンス向上に直結します。

商品発見性の向上(ユーザー体験の改善)

ユーザーが検索エンジン経由でサイトに来る際、求める情報に最も近いページに着地できれば、そのまま商品発見や購買につながりやすくなります。例えばユーザーが「メンズ バッグ」と検索したのに、PLPが適切に設定されていないと関係の薄いページが表示されてしまい、ユーザーは探している商品に辿り着けません。これはお店で欲しい商品の棚に案内されず迷子になるようなものです。PLPを正しく機能させれば、ユーザーをスムーズに該当カテゴリや商品の一覧ページへ誘導でき、サイト内で商品を見つけやすくなります。その結果、ユーザー満足度が上がり直帰率が下がる効果も期待できます。

CVR(コンバージョン率)の改善

検索結果で狙い通りのページをユーザーに見せられれば、購買や問い合わせといったコンバージョンにつながる確率も高まります。逆に、ユーザーのニーズに合わないページがランディングになってしまうと、せっかくサイトに来てもらっても目的を達成できず離脱してしまい、CVR低下を招きます。PLP管理は「適切な初接点」を提供することで、ビジネスチャンスを逃さないようにする施策です。例えば検索ユーザーの初訪問が商品レビューの薄い記事だとしたら購買に繋がりにくいですが、最初から商品一覧や魅力をしっかり訴求するページに来れば購入までスムーズに進みやすくなります。

以上のように、PLPにはSEO面・ユーザー体験面・ビジネス面で重要な役割があります。適切に運用すれば検索流入の拡大から売上アップまで好循環を生み出せるでしょう。

PLPをSEO視点で設計する際のポイント

PLPを効果的に機能させるには、SEOの観点で綿密にページを設計・最適化することが不可欠です。以下に、PLP設計時に押さえるべき主なポイントを挙げます。

キーワード設計(戦略)

まずはキーワードごとにPLPを特定することから始めます。自社サイトで狙いたい重要キーワードを洗い出し、それぞれに対して最も適したページは何かをデータに基づき判断します。感覚ではなく、検索ボリュームや既存ページのコンバージョン率など客観的な指標で「真のPLP」を見極めることがポイントです。例えば、「新宿 1K マンション」といった具体的な検索には、その条件に合う物件一覧ページをPLPに選ぶ、といった具合です。また、選定したキーワードはページタイトルや見出し、メタディスクリプションにも盛り込み、ユーザーと検索エンジンの双方に関連性を伝えます。検索意図に沿ったコンテンツを作ることも重要で、上位表示されている競合ページと比べて不足している情報を補完するなど内容を最適化しましょう。

内部リンク設計

PLPへの内部リンクを強化することは、SEO効果を高める上で有効な手段です。サイト内の他ページ(関連する記事やカテゴリーページ、トップページなど)からPLPへリンクを張ることで、Googleに対して「このページはサイト内で重要」と示せます。特にナビゲーションメニューやパンくずリスト、記事内リンクなどユーザーが自然にたどれる形でリンクを配置すると、検索エンジンの評価も高まりやすくなります。注意点は、やみくもにリンクを増やすのではなく関連性が高くユーザーにとって有益な箇所にリンクさせることです。例えば、ブログ記事から詳細な解説はPLP(商品一覧ページ)に誘導し、ユーザーが次のアクションを起こしやすいようにつなげます。内部リンク構造を見直し、サイト内でPLPに“票”を集める設計を心がけましょう。

構造化データの活用

ECサイトのPLP(商品一覧やカテゴリーページ)では、構造化データ(Schema.org等)をマークアップすることも忘れてはいけません。構造化データを使用すると、検索エンジンにページ内容を正確に伝えることができ、リッチリザルト(星評価や価格の表示など)につながる場合があります。例えば、商品一覧ページであれば各商品の名前・価格・レビュー評価といった情報をschema形式で記述することで、検索結果に星評価や在庫状況などが表示され、CTR(クリック率)の向上が期待できます。また、BreadcrumbList(パンくずリスト)やItemListなどカテゴリーページ向けのスキーマを入れておくと、Googleがサイト構造を理解しやすくなります。技術的SEOの一環として、PLPに適切な構造化データを実装し、検索エンジンとユーザー双方にアピールしましょう。

上記のほかにも、タイトルタグに主要キーワードを入れる、定期的な内容の更新で情報の鮮度を保つ、ページの専門性・権威性を高めてE-E-A-Tに配慮するなど、基本的なSEO施策もPLPでは一層重要になります。「このキーワードならこのページがベストだ」と胸を張って言えるよう、あらゆる面からPLPを最適化しましょう。

PLPの作成と運用のベストプラクティス

PLPを効果的に活用するには、一度作成して終わりではなく、サイト全体の構成設計や改善サイクルの中で継続的に運用・調整していくことが重要です。以下、ECサイトでPLPを運用する際のベストプラクティスを紹介します。

カテゴリ構成の最適化

ECサイトでは商品カテゴリーページがPLPとなるケースが多いため、サイトのカテゴリ構成そのものがSEO戦略の骨格となります。ユーザーの検索ニーズに合ったカテゴリを設定し、カテゴリ間でキーワードの重複や曖昧さがないように設計しましょう。例えば、ファッションECなら「メンズコート」と「メンズジャケット」のカテゴリをどう分けるかは検索キーワードの分析次第です。適切なカテゴリ設計により、各カテゴリーページ(PLP)がそれぞれ明確なテーマとキーワードを持ち、サイト内で競合しない構造を作れます。また、カテゴリページには簡潔な説明文や人気商品の紹介を入れるなど、ユーザーと検索エンジン双方に有益なコンテンツを持たせる工夫も有効です。

A/Bテストによる継続的な改善

PLPのコンテンツやデザイン、レイアウトについてはA/Bテストを行い、CVRや滞在時間などの指標を測定しながら最適な形を追求しましょう。例えば、商品一覧ページでフィルタ機能の配置を変えたり、ページ上部の紹介文の有無をテストしたりすることで、ユーザーの反応の違いを見ることができます。実際にあるECサイトでは、カテゴリトップページのバナー表示方法を変えるテストを行い、そのページ経由のCVRが約25%向上した事例も報告されています。このように、仮説検証を重ねることでPLPのパフォーマンスを高めていくことが可能です。注意点として、SEOに影響を与えない範囲でのテスト設計(例えば大幅なテキスト削除は避ける等)を心がけ、ユーザー体験と検索順位のバランスを見ながら改善を進めましょう。

モバイル対応と表示速度最適化

現代のユーザーはモバイル経由でサイトを訪れる割合が非常に高く、Googleもモバイルフレンドリーかどうかをランキング要因に含めています。PLPページがモバイルで快適に閲覧・操作できることは必須条件です。レスポンシブデザインの採用や画像サイズの最適化、不要なスクリプトの削減などでページ表示速度を向上させましょう。特に商品一覧が並ぶPLPは画像点数も多くなりがちなので、Lazy-load(遅延読み込み)を使うなどして初期表示を軽くする工夫が効果的です。また、モバイル画面ではフィルタや並び替えメニューが使いやすいか、ボタンが押しやすいサイズかといったUX面も確認してください。モバイルでの快適さ=離脱率の低下につながり、結果的にSEO評価やCVR向上にも寄与します。

効果測定と定期的な見直し

PLP運用の最後のポイントは、定期的な効果測定と調整です。Googleサーチコンソールや分析ツールで、狙ったキーワードに対するPLPの順位がどう推移しているか、クリック率やコンバージョン率は向上したかをチェックします。もし期待したページ以外が上位表示される(PLP不一致)場合は、なぜかを分析しましょう。関連する非PLPページにコンテンツが多すぎて評価が分散しているなら統合・リダイレクトを検討する、逆にPLPの内容が薄ければ充実させる、といった対策をとります。常にサイト全体の状況をモニタリングし、「優先させたいページが本当に優先されているか」をウォッチする体制が重要です。

以上のベストプラクティスを実践することで、PLPは一層効果を発揮します。言い換えれば、PLPはサイト全体のSEOとUXを底上げするプロジェクトとも言えます。カテゴリ設計から日々の改善サイクルまで、横断的に取り組んでいきましょう。

PLP活用で成果を出しているECサイトの事例(国内外)

PLPの概念はまだ新しめですが、実際に導入し成果を上げているECサイトも増えてきています。ここでは国内・海外から代表的な事例やシナリオを紹介します。

国内のPLP事例

国内大手のECサイトでも、PLP戦略で成功している例があります。例えば、とあるファッション通販サイトでは、以前はブログ記事や商品個別ページがバラバラに上位表示されていたキーワード「冬コートおすすめ」に対し、コートのカテゴリーページをPLPに定めコンテンツを充実させました。その結果、検索結果でカテゴリーページが安定して上位表示されるようになり、該当キーワードからの流入数が大幅増加、売上アップに直結しました。別のケースでは、実店舗も展開するECサイトで「地域名+商品カテゴリ」の検索流入を狙い、各店舗ページをPLPとして最適化したところ、以前はなぜかトップページばかりがランクインしていた状況を改善できた例もあります。この企業では、地域ごとのPLPを整備することで、その地域のユーザーに適切な店舗情報や商品在庫を示せるようになり、地域別の集客と売上の向上につなげました。

海外のPLP事例

海外ではAmazonやeBayといった巨大ECサイトが、実はPLP戦略を巧みに活用しています。例えばAmazonでは、ユーザーがGoogleで「4K TV」などと検索した際に、そのカテゴリーに該当する商品一覧ページ(テレビの一覧)が上位に表示されるよう工夫されています。商品リストページに豊富な商品情報やレビュー、絞り込みオプションを備えることで、ユーザーは検索から直接そのページに入り、すぐに商品比較・検討を開始できます。結果としてAmazonは有機検索経由の流入を着実に獲得し、高いコンバージョンへと結びつけています。また、海外のファッション小売大手では、ブログ記事と商品カテゴリページのカニバリを避けるために「スタイル別特集ページ」をPLPに据えたところ、関連キーワードでの検索順位が改善し、競合メディアではなく自社サイト内でユーザーを完結させることに成功しました。このように国内外問わず、PLPの考え方を取り入れたサイト構造の最適化が成果に繋がっているのです。

これらの事例から学べるのは、ユーザーが探している情報に合致したページを用意し、それをきちんと検索上位に持ってくることの重要性です。逆に言えば、いくら良いページを持っていても上位表示されなければ宝の持ち腐れですし、ユーザーに合わないページがヒットしていれば機会損失になります。PLPの実践により、そのミスマッチを是正しビジネス成果を最大化した例として参考にしてみてください。

PLPとGoogleの評価の関係(コアアルゴリズムアップデートへの対応など)

Googleの検索アルゴリズムは定期的に大きなアップデート(コアアルゴリズムアップデート)が行われ、検索結果の順位付けの基準が見直されます。この際、サイト内のどのページが評価されるかにも変動が生じることがあります。PLPとGoogleの評価の関係について押さえておきましょう。

まず、Googleは常にユーザーの検索意図に合致した最適なページを表示しようとしています。しかしアルゴリズムの挙動が完璧とは言えず、時に意図しないページが上位に来たり、本来評価されるべきページが埋もれたりすることがあります。実際、「内容の薄いページがなぜか上位に来て、充実したページが下位になる」といった現象が起こり得るのです。こうした不測の動きに対応するためにも、PLP管理で狙ったページの評価を高めておくことが重要です。

コアアルゴリズムアップデートの際には、検索結果の大幅なシャッフルが起きることがあります。例えば、2024年のアップデートでは商品レビューやコンテンツの質が重視され、多くの通販サイトで順位変動が報告されました。PLP戦略を取っているサイトでは、対象キーワードに対して最も内容の濃いページを据えているため、アップデート後も比較的安定して評価を維持できたり、むしろ評価が上がるケースがあります(ユーザー意図とコンテンツのマッチ度が高いため)。一方、PLPが明確でなくサイト内に類似コンテンツが散在している場合、アップデートでGoogleが評価基準を変えたときにどのページも中途半端に順位を下げるリスクがあります。

また、GoogleはE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性+経験)やユーザーエクスペリエンスも重視する方向にあります。PLPとして位置付けたページにそれらの要素をしっかり満たすコンテンツを用意しておけば、コアアップデートにも耐えやすくなるでしょう。逆に、PLPがユーザーの期待を裏切るような内容だった場合、アップデートで手痛い順位低下を招く恐れがあります。常にユーザーファーストでPLPを充実させておくことが、アルゴリズム変化への最善の備えと言えます。

最後に、Googleの評価をモニタリングする上でもPLPの考え方は役立ちます。検索順位チェックツールやGoogleサーチコンソールで、各重要キーワードに対して自分が意図したPLPがちゃんとランクインしているか(PLPのマッチ率)を継続的に確認しましょう。もしズレが生じたらすぐに対処策を講じることで、大きなトラフィック損失を防げます。PLPを軸に据えたSEO管理は、Googleのコアアップデートの荒波にもまれにくい堅牢なサイト運営戦略と言えるでしょう。

PLP(優先ランディングページ)まとめ

EC事業者向けにPLP(優先ランディングページ)について総合的に解説しました。PLPの概念やメリットを理解し、具体的な設計・運用方法を押さえることで、検索エンジンからの集客力とサイト内でのコンバージョンを同時に高めることができます。言い換えれば、PLPとはユーザーと検索エンジンの両方に「このページが一番ふさわしい」と認めてもらうための工夫です。最初はページ同士の競合を調整する地味な作業に思えるかもしれませんが、その効果は売上という形で大きく現れる可能性があります。

自社ECサイトの中で「このページだけは負けられない!」という重要ページが思い当たるなら、ぜひPLPの考え方を取り入れてみてください。適切なPLPマネジメントにより、SEOの成果とビジネスの成果をしっかりと結びつけ、競争の激しいEC市場で有利なポジションを築きましょう。

PLP(優先ランディングページ)実践事例

前回の記事、意図していないページが上位に表示されてしまった時の5つの対処法を公開させて

頂いたあと、多く方から様々な意見を頂きました。ありがとうございます。お話を伺うと・・・

SEOモードの@tyto_styleさん

SEMアドバイザーの揺さBrain!の@semadviserさん

2.上位表示されているページからターゲットページにリダイレクトする

5.上位表示されている誤ったページを削除してしまう

という案は、採用したくないと思われている方が多いみたいでした。

2だとユーザーを強引に誘導することになってしまいますし、タグページが上位表示されている

場合、リダイレクトして静的ページに飛ばすとなると、ユーザーの意図に反した誘導を

する事になってしまいかねません。

5の場合、上位表示されているページをクリックしたユーザーを404ページに誘導することに

なってしまい、機会損失してしまう可能性が高くなります。

困ったときのクマ頼みでお馴染みの@whitebear_seoさんは、

3.rel=”canonicalを使用する

を推されてました。う~ん。クマ頼みたいですね。

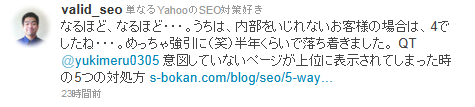

被リンク数強化を中心としたSEOサービスを提供されている@valid_seoさんは、

4.外部サイトから、ターゲットページにリンクを貼ってもらう

を実践されたようでした。流石ですね!

正確にお伝えすると、貼ってもらうのではなく、貼るなんですけどね(汗)

時間は要するようですが、興味深い施策の一つだと思います。

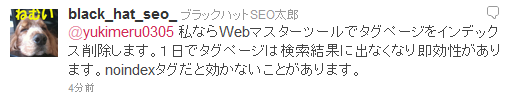

さて、そんな中 @no_85さんが、第6の案を出してくれました

6.タグページにのみ、noindexタグを入れる

これなら、タグを使用するユーザーにとっても違和感なく上位表示が可能だし、

誤って上位表示されているページをインデックスから外す事も可能ですね。

タグページが上位表示されている時に有効な手段になるのかなと考えております。

あ~これ、忘れてました(汗)@black_hat_seo_さんありがとうございます!

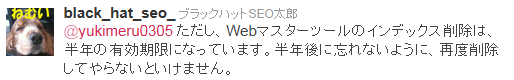

7.Google Webmaster Toolでタグページのインデックスを削除

これが、大人の対応てやつですかね。早速、これ試してみようと思います!

注意事項まで記載して頂き、ありがとうございます。

さて、様々な施策を行っても、結局、意図しているページを上位に持ってくるのは、

時間を要するわけで、それまでどれだけ機会損失を減らすことができるか?が、

重要になってくると思います。上位表示されているページに、ターゲットページへの

分かり易いバナーや、テキストリンク等の導線を設置するのも一つの手になると思われます。

皆さん、ご意見、ご感想ありがとうございます!

あ、記事読んで頂いた後で申し訳ないのですが、

ちょっと勝手にアイコン載せないでよ!という方、いらっしゃいましたら

申し訳ございません。ご一報頂ければ削除、訂正させて頂きます。

SEOブログで有名なパシさん(@pacificus)からご指摘を頂き、今回は改行スペースを

大きくしてみました!試行錯誤しながら、読み易い、分かり易いブログ作りを心がけて

いるので、ご意見、ご感想ありましたらTwiiterまたは、コメント欄にご記入ください。

海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!

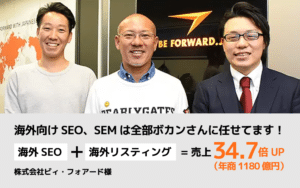

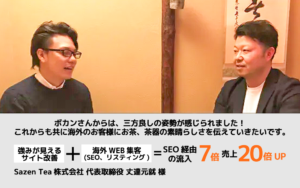

PLP(優先ランディングページ)なら世界へボカン!

おすすめ記事

アクセスランキング