海外マーケティングブログ

上代とは?下代とは?商品仕入れ、小売価格の仕組み、計算式、利益率を高める価格戦略まで徹底解説

- 2025.05.14

- 越境EC

目次

上代とは?下代とは?

上代と下代の違いを初心者の方にもわかりやすく解説!

お店で商品の値札を見たり、ビジネスの場面で「これの上代は?」「下代はいくらになりますか?」といった会話を耳にしたりしたことはありませんか?「上代(じょうだい)」と「下代(げだい)」は、特に小売業や卸売業など、モノの売買に関わるビジネスでは頻繁に使われる基本的な用語です。しかし、初めて聞く方にとっては、ニュアンスがつかみにくく、意味を混同しやすいかもしれません。そんな「上代」と「下代」の違いについて、「そもそもどういう意味?」「どちらがお客様向けの価格?」「ビジネスではどう使い分けるの?」といった疑問に、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

上代とは?読み方と基礎定義

「上代(じょうだい)」とは、メーカーや卸売業者が小売店に対して設定する、商品の販売価格(小売価格)のことです。つまり、消費者が商品を購入する際に支払う価格を指します。 「上代」は、小売店が自由に設定する価格ではなく、メーカーや卸売業者によって決められた価格である点が特徴です。言い換えると定価、メーカー希望小売価格、プロパー価格、正規価格とも呼ばれます。つまり、値札や広告に印刷される税込価格が上代です。例えると、レストランのメニュー表に書かれた値段のようなものです。メーカーが商品を出す前に「この小売価格であれば、原価は回収できるし、ブランドイメージも守れる」と決めた「表向きの値札」です。価格を下げれば売れ行きは伸びるかもしれませんが、下げすぎるとブランド価値が毀損する恐れもあります。上代は「売れる価格」と「守るべき価値」の綱引きで決まる、と覚えておきましょう。

Youtubeに解説動画があったので、載せておきますね!

上代、定価、売価の違い

「上代(じょうだい)」と「定価(ていか)」と「売価(ばいか)」はどれも“販売価格”を表す言葉です。実務的には「上代=定価≒売価」のケースもあります。上代は、卸取引で使われます。メーカーや卸が「この値札で販売してほしい」とする希望小売価格を指します。帳簿や見積書では「上代 10,000円・掛率 80%」のように用いられます。定価は、消費者向けに使われます。商品の値札やパッケージに「定価 19,800円」のように表示されているのが典型例です。売価は、実際に消費者が支払う金額のことです。店頭やECサイトでの販売価格で、実売価格を指します。上代は卸取引などのBtoB交渉の内部用語、定価は消費者向けに示す外部表示価格、売価は実際の販売価格と理解しておくと良さそうです。

📝 関連記事

上代のn掛けとはどういう意味ですか?

また、仕入れ先が掛け率を指定する際に「n掛けで卸す」といった表現をすることがあります。 この場合は「上代にn割を掛けた金額で卸す」を指しています。

一般的な掛け率は、業種によって異なりますが、食品業界では70%前後、アパレル業界では50~60%程度が一般的です。飲食業界では40%程度、おもちゃメーカーでも70%程度が相場とされています。

- 4掛け (よんがけ)= 掛け率40%

- 5掛け (ごかけ)= 掛け率50%

- 6掛け (ろくかけ)= 掛け率60%

- 7掛け(ななかけ) = 掛け率70%

- 8掛け (はちがけ)= 掛け率80%

- 9掛け (きゅうかけ)= 掛け率90%

上代と消費税の関係:上代は税込?税抜?

実務上、上代は「税込価格」で表記されることが一般的です。これは消費者が支払う金額と一致させるためで、特にBtoC商材(消費者向け商品)では「総額表示」の義務があるため、税込上代での運用が主流です。ただし、取引先との間では税抜表示が用いられることもあります。その場合、「上代:10,000円(税抜)」のように明記され、別途「消費税10%」を加算して請求書が発行されます。

下代とは?読み方と基礎定義

「下代(げだい)」とは、小売側が実際に仕入れるときの卸価格です。小売店で言えば、卸問屋から商品を購入する「仕入れ値」にあたります。上代が消費者向けの表看板なら、下代は舞台裏の取引価格です。掛率(かけりつ)や値入率(ねいりつ)を調整しながら、利益を確保する商売の核心部分です。もう少し噛み砕くと、下代は「手持ちの札束をいくらの商品と交換するか」という内容です。賢く立ち回れるかどうかで、小売店の運命が決まります。

上代と下代の比較早見表

| 視点 | 上代 (じょうだい) | 下代 (げだい) |

|---|---|---|

| 定義 | 消費者に提示する希望小売価格 | 小売店が仕入れ時に支払う卸価格 |

| 誰が決める? | メーカーまたはブランドオーナー | メーカーと小売が交渉で決定 |

| 主な役割 | ブランドイメージ維持・値引き基準 | 小売粗利の源泉・在庫回転の鍵 |

| 関係式 | 上代=下代 ÷ (1−粗利率) | 下代=上代 × 掛率 |

| 動かすと? | 消費者向けの印象・販売量が変化 | 小売粗利と取引条件が変化 |

| 典型ミス | 競合より高く設定しすぎて売れ残り | 掛率を下げすぎて取引停止 |

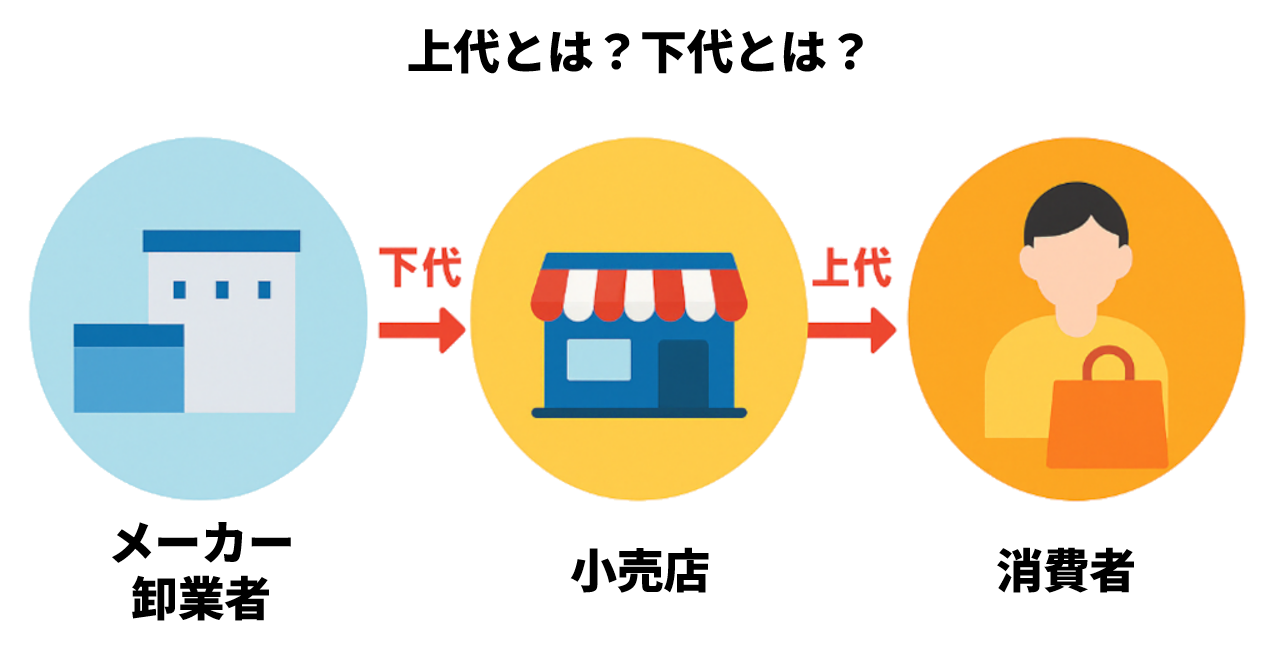

上代と下代の違いを図解で説明

上代と下代の違いを図解で説明します。

矢印はお金の流れを示しています。「下代(げだい)」とは、小売側が実際に仕入れるときの卸価格です。「上代(じょうだい)」とは、メーカーや卸が「この価格で売ってほしい」と示す希望小売価格のことです。

上代の計算式:希望小売価格の決め方

上代=下代 ÷(1 − 小売粗利率)

粗利率30%を狙う場合、掛け算ではなく「割り算」です。たとえば下代が1,200円なら、1,200 ÷ 0.7 ≒ 1,714円です。ただ、この数字は“あくまでも理論値”になります。競合価格、ブランドイメージ、在庫リスクを掛け合わせて「腹落ちする値段」に落とし込む必要があります。

- 競合が1,500円なら1,714円は高すぎるか?

- 高級ラインならむしろ1,900円で「付加価値」を演出した方がいいか?

こうした問いを投げかけて、仮説を立てます。そこが価格設定のスタートラインです。

下代の計算式:掛率・粗利率の求め方

掛率とは「上代に対する下代の割合」です。式はとてもシンプルです。

掛率(%)= 下代 ÷ 上代 × 100

下代 = 上代 × 掛率 なので、掛率60%・上代2,000円なら下代は1,200円。粗利率は40%です。

掛率交渉では「数量」と「販促協力」が通貨になります。数量をコミットすれば掛率を下げることができます。

代わりに販促を約束すれば、多少高い掛率でも取引が成立するといった駆け引きも重要です。

掛率、粗利率を活用した利益シミュレーション

次は掛率、粗利率を活用した利益シミュレーションを考えてみましょう。

粗利率を高く取り回転を落とすケースA(高粗利)と、粗利率を削って数量で稼ぐケースB(薄利多売)があります。最終的な小売粗利の数値感は近いところにあります。着目点としては、在庫スペースやキャッシュフロー、ブランド戦略まで含めると最適解は異なります。「利益」を絶対指標とせず、KPIのポートフォリオで考える。これが商売の基本的な考え方です。

上代・下代を使った価格戦略3パターン

ハイロー戦略

定価を高めに設定し、セール時に一気に値引きします。値引き前の“高い上代”が粗利のバッファーになります。驚きとお得感で購買を後押しする典型的な価格戦略手法の1つです。

EDLP(Everyday Low Price)

常に低い上代で勝負します。“値下げ待ち”の心理を排除し、リピートにつなげることが狙いです。掛率を極力下げ、サプライチェーンを効率化して薄利を実現します。

プレミアムプライシング

希少性とストーリーで高値を正当化します。コスメやクラフトビールなど「体験」を売るカテゴリにとくによくある戦略です。上代が高く、下代も比較的高めに設定できるため、メーカーと小売がWin-Winになりやすいのも特長です。

価格設定でよくある失敗とその回避策

値付けの根拠を示さない

商品紹介に「国産有機100%」「熟練職人が手仕上げ」など「値段の理由」を添えましょう。

掛率を下げすぎて取引停止

小売側の販促費や在庫リスクを想像してみてください。数量保証や販促支援を合わせて提案すると交渉がスムーズです。

在庫を抱えて値下げ連発

需要予測AIやPOSデータを活かし、発注点を小刻みに調整。売り切りセールは「最後の手段」と心得ましょう。失敗しても学べば資産になります。ネガティブデータは、次の成功率を高めることに利用することができます。

越境EC・海外取引での上代・下代の注意点

為替リスク

円安で国内原価が上がり、輸出上代が下がる。そんな逆風をどう避けるか? 為替予約やドル建て決済するリスクヘッジが必要になります。

関税・VAT

EUへ発送する場合は「DDP(関税込み配送)」を採用すると顧客体験がスムーズです。関税やVATの追加請求を嫌うユーザーが多いく、商品の受け取り拒否や返品に繋がる可能性があります。

パラレル輸入

海外上代が極端に安いと、並行輸入業者が国内市場でダンピングするリスクがあります。グローバル価格ポリシーはブランドガイドラインに明記しましょう。

FAQと用語集/まとめ

Q. 上代と下代、どちらを先に決めるべき?

A. 市場から逆算するなら上代→下代の順です。コスト主導なら下代→上代の順です。ビジネスモデルから選択してください。

Q. 原価が上昇したが値上げが難しい

A. 容量調整や原材料の代替で「実質値上げ」する方法もあります。まずは費用構造の棚卸が必要です。

Q. 希望小売価格を守らないEC店舗がある

A. 陳列補助金や限定SKUを使い、公式価格遵守のインセンティブを設計すると効果的なことがあります。

上代とは?下代とは?まとめ

上代と下代は、単なる数字ではなく顧客とサプライチェーンを結ぶストーリーです。数字を触れば物語が変わります。だからこそ、計算→実行→検証のサイクルを小さく速く回すことが重要です。さあ、次の価格戦略を始めましょう。

海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!

越境EC・海外販路開拓なら世界へボカン!

おすすめ記事

アクセスランキング