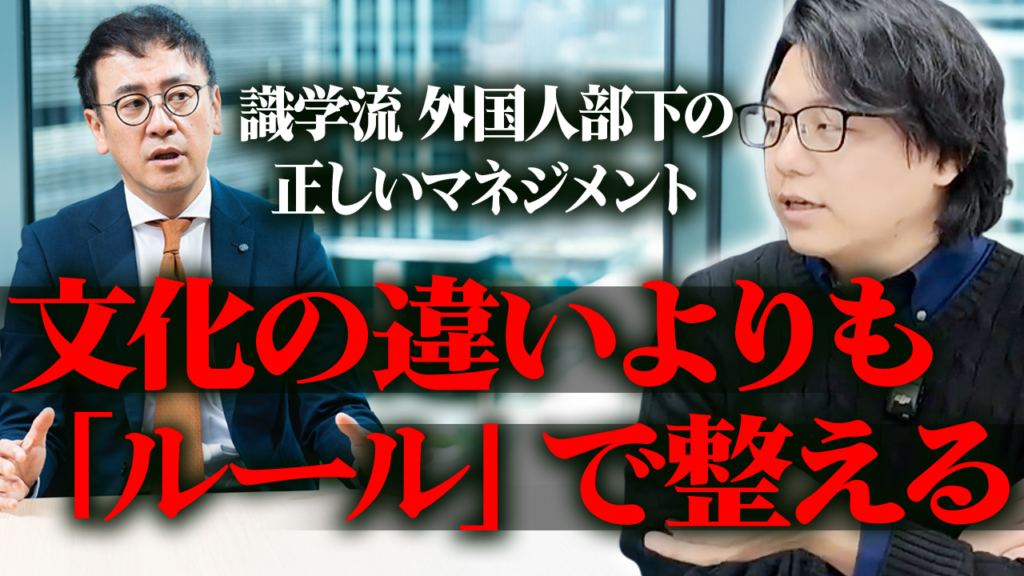

「文化が違うからうまくいかない」――そう感じたことはありませんか?識学メソッドは、外国人部下との接し方や海外駐在時の不安を明確に整えてくれます。

※本記事は、前編「識学流 上司が納得する提案の極意」の続きです。まだご覧になっていない方は、ぜひ先にお読みください。

弊社のYouTubeチャンネル:越境EC・海外WEBマーケティングでは今回、株式会社識学 上席コンサルタントの吉原将之さんと、「外国人部下のマネジメント」や「海外駐在時の組織運営」について対談しました。

マネジメントの不安が「ルール設計と管理」によって解消されていく様子を、識学的視点から解説します。

こんな方におすすめ

- 外国人メンバーをマネジメントする立場にある方

- 海外駐在の予定があり、現地でのマネジメントに不安がある方

- グローバルで活躍できるリーダーを目指すビジネスパーソン

この記事でわかること

- 文化や言語を越えたマネジメントの原則

- 識学が提唱する「ルール設計と運用」の実践例

- グローバルに通用するリーダーの条件とは

1. 外国人部下にも、日本人と同じルールで対応すべき

識学では「上司がルールを定め、部下が従う」という構図が基本です。

「ビジネスを進める上でのルールを明確にして、外国人だからそのルール守れませんはなしだよということなので

そこは平等にしていく」

採用の時点で「ルールを守れるか」を基準とし、入社後も日本人と同じラインでマネジメントすることが、結果的に職場全体の秩序を守ります。外国人だからルールを緩める、というのは逆差別です。ルールを守れるかどうか、それだけが判断基準になります。

2. 海外駐在時、現地ルールをどう捉えるか

海外では、自分がマイノリティになることも。その際に大事なのは、「現地のルールや慣習を理解した上で、自分のマネジメントルールを設計する」ことです。現地のルールを踏まえつつ、実務上で支障が出ないようにルール設計をする。合意形成ではなく、事実収集がポイントです。

「向こうの現地のルールがあるので、これは絶対NGだなとかネットでわかる範囲でも結構なので

それは認識しておいてーー。実務上弊害はあるかというのは確認しても良いですねこれは合意形成ではなく事実収集として。」– 吉原将之さん(識学 上席コンサルタント)

3. グローバルに活躍できる人材の特徴とは?

識学では、人柄や感覚ではなく、「現ポジションで成果(マル)を出しているか」で次のチャレンジが決まると考えます。

マルを出せている人は、より重い責任も担える。逆に、小さな役割でバツなら、大きな仕事も任せられません。

「その人のポジションでマルをもらっている人だったら、より大きいポジションとか海外とかにチャレンジさせても

ここでマルをもらえていたら大きいことをやらせてもいずれマルがもらえるようになります。」

4. マネジメントに悩まない人の共通点

「人をマネジメントする」のではなく、「ルールを管理する」という視点に立つことで、部下に対する感情的な負荷が減り、淡々と成果に向き合えるようになります。

「マネジメントに悩まなくなると、キャリアの選択肢も広がる。だから識学は“ルールの管理”に立ち返ります。」

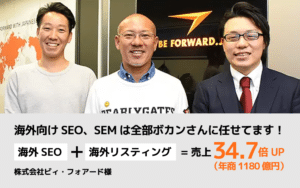

5. 識学メソッドは海外でも導入されている

実際に、アメリカの法人でも、識学メソッドをベースにした組織設計が進められています。言語・文化に左右されない“普遍性”が識学の強みです。

6. 若手がマネジメントに踏み出すには?

マネジメント経験を避けがちな若手にこそ、識学のシンプルなロジックが有効です。AKCCなどの学習機会を通じて、少しずつ慣れていきましょう。