海外マーケティングブログ

CPF(カスタマープロブレムフィット)とは?PMF達成への第一歩|検証方法から成功事例まで徹底解説

- 2025.06.24

- 海外BtoB

目次

CPF(カスタマープロブレムフィット)とは?

PMF達成への第一歩|検証方法から成功事例まで徹底解説

「画期的なプロダクトを開発したはずなのに、誰にも使ってもらえない」

「多大な時間とコストをかけて市場に投入したが、全く売れない」

これは、多くの起業家や新規事業担当者が直面する、痛みを伴う現実です。素晴らしいアイデア、優秀なチーム、潤沢な資金があったとしても、事業が失敗に終わるケースは後を絶ちません。その失敗の根源に横たわっているのが、「顧客の不在」、すなわちCPF(Customer Problem Fit:カスタマープロブレムフィット)の欠如です。

この問題は既存の商品を海外展開するときにも考えないといけないことです。弊社に相談しに来られる企業の方からのお話を伺っていて、日本で売れているから海外でも需要があると信じていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。しかし、日本で需要があるからと言って、必ずしも海外で需要があるわけではないことがあります。その検証をせずにプロジェクトを進めることは、非常にリスクのある行為といえるでしょう。

この記事では、事業成功のまさに土台となる最重要概念「CPF」について、その定義から具体的な検証ステップ、成功事例に至るまで、網羅的に解説します。BtoBの海外WEBマーケティングや、越境EC事業においても、この手法を利用することで、より具体的な戦略を考えられます。 この記事を最後まで読めば、あなたは「作っても売れない」という最大のリスクを回避し、顧客に熱狂的に愛されるプロダクト開発への最短距離を歩み始めることができるでしょう。

事業成功の土台となる最重要概念 CPF(カスタマープロブレムフィット)

CPFの定義:「顧客の課題」と「解決策」が合致している状態

CPF(カスタマープロブレムフィット)とは、一言で言えば「特定の顧客セグメントが抱える、お金を払ってでも解決したいほどの深刻な課題(Problem)と、その課題を解決するためにあなたが提供しようとしている解決策(Solution)のアイデアが、ぴったりと合致している状態」を指します。

重要なのは、ここでの「解決策」とは、まだ完成されたプロダクトやサービスではない、という点です。あくまでアイデアやコンセプト、あるいは必要最小限の機能を持つプロトタイプの段階です。

多くの失敗する事業は、いきなり「何を作るか(What)」から考え始め、精巧なプロダクトを開発してしまいます。しかし、成功する事業は「誰の(Who)」「どんな課題(What Problem)を解決するのか」という問いからスタートします。

海外展開の場合も同様です。 自社のプロダクト、サービスが海外で本当に求められているかを確認しないまま、投資を進めてしまうのは非常にリスクが大きいと言えるでしょう。

- 顧客は本当にその課題に困っているのか?

- その課題は、顧客にとってどれほど深刻なのか?

- もしその課題が解決されたら、顧客は喜んで対価を支払うのか?

これらの問いに対して、明確な「YES」という答えを見つけ出す活動こそが、CPFの探求です。つまりCPFとは、「作るべき正しいもの(Right It)」を見つけるための検証プロセスそのものなのです。

PMF(プロダクトマーケットフィット)とCPFとの関係性

CPFと共によく語られる言葉に、PMF(Product Market Fit:プロダクトマーケットフィット)があります。この二つの関係性を正しく理解することは、事業のフェーズを正確に把握する上で非常に重要です。

CPFなくしてPMFなし!リーンスタートアップにおける位置づけ

PMFとは、「自社のプロダクトが、適切な市場(マーケット)に受け入れられ、熱狂的な顧客によって自律的に成長していく状態」を指します。顧客がプロダクトに価値を感じ、継続的に利用し、口コミで他者に広めてくれるような状態がこれにあたります。スタートアップや、新規事業が目指すべき一つの到達点と言えるでしょう。もちろん、BtoBの海外展開や、越境EC事業の構築時にも同じように必要です。私たちもPMF検証フェーズを重視しています。

しかし、このPMFは、CPFという強固な土台の上にはじめて成り立ちます。顧客が「どうでもいい」と思っている課題を解決する、どんなに素晴らしいプロダクトを作っても、PMFは決して達成できません。

エリック・リースが提唱した『リーン・スタートアップ』の文脈では、この関係性は明確です。事業は「構築→計測→学習」というフィードバックループを高速で回すことで成長しますが、その初期段階で検証すべき最大の仮説こそがCPFなのです。

- Problem/Solution Fit (CPF): 顧客は本当に課題を抱えているか?我々の解決策は魅力的か?(顧客インタビューなどで検証)

- Product/Market Fit (PMF): 我々のプロダクトは市場に受け入れられるか?自律的に成長するか?(MVP※を市場に投入し、KPIで検証)

(※MVP:*Minimum Viable Product(顧客の課題を解決できる、必要最小限の機能を備えた製品) )

つまり、CPFはPMFの必要条件です。CPFの検証を怠り、いきなりPMFを目指してプロダクト開発に突き進むことは、羅針盤を持たずに嵐の海へ船を出すようなものなのです。

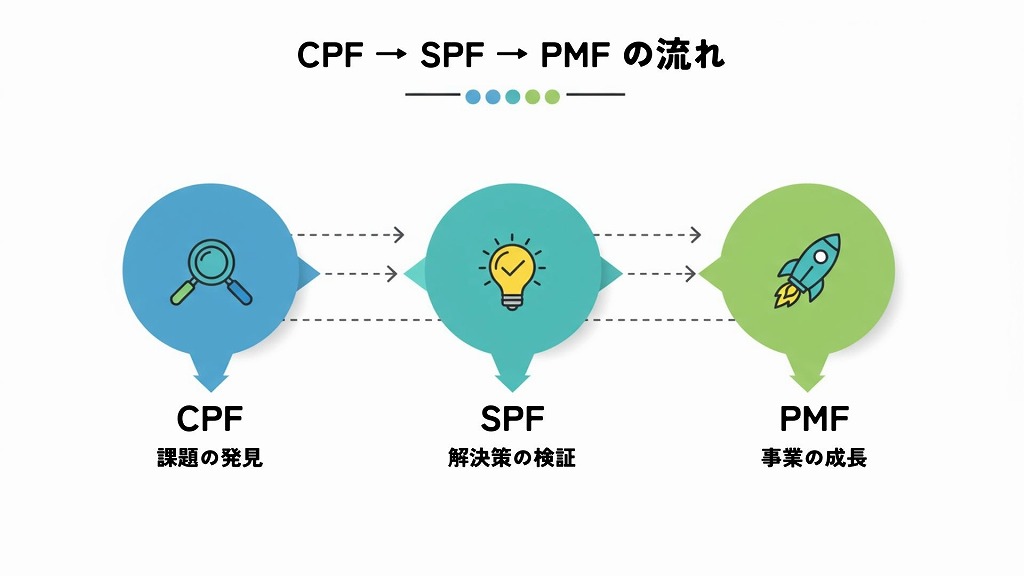

CPF → SPF → PMF の流れを理解する

より解像度を上げると、CPFとPMFの間にはSPF(Solution Problem Fit:ソリューションプロブレムフィット)という段階が存在するとも言われます。

- CPF (Customer Problem Fit): 「この顧客は、この課題を抱えている」という仮説が正しい状態。課題の発見フェーズ。

- SPF (Solution Problem Fit): 「我々の解決策(ソリューション)で、その課題は解決できる」と顧客に認められた状態。解決策の検証フェーズ。

- PMF (Product Market Fit): 「我々の製品(プロダクト)を、市場は求めている」という状態。事業の成長フェーズ。

まずは顧客とその課題を深く理解し(CPF)、次にその課題を解決できるソリューションのプロトタイプを提示して顧客の反応を見る(SPF)。そして、そのソリューションをプロダクトとして市場に投入し、多くの顧客に受け入れられることでPMFを達成する。この段階的なプロセスを意識することで、事業開発の道筋はより明確になります。

なぜCPF(カスタマープロブレムフィット)は重要なのか?

CPFの定義と位置づけを理解したところで、次になぜこれほどまでにCPFが重要視されるのか、その理由を3つの観点から深掘りしていきましょう。CPFの探求は、単なる初期フェーズのタスクではなく、事業の運命を左右する羅針盤となる活動です。

理由1:「作っても売れない」という最大のリスクを回避できる

スタートアップや新規事業における最大の失敗は、「プロダクトが完成しないこと」ではありません。「誰にも必要とされないプロダクトを、完璧に完成させてしまうこと」です。

これはBtoBの海外WEBマーケティングや越境EC事業の構築でも同様なことが言えまして、初期リサーチをスキップして、WEBサイトを構築したり、広告を打ち始めて効果が出ないという例をよく目にします。まず、CPFの検証をしっかりと行ったうえで、プロジェクトの戦略を立てていかないと、後から取り返しがつきません。

CPFの検証プロセスを経ずに進むプロジェクトは、多くの場合、チーム内の思い込みや仮説だけで進行します。

「こんな機能があれば、ユーザーは喜ぶに違いない」

「このデザインは革新的だから、きっと話題になるはずだ」

「競合がやっていないから、これはチャンスだ」

これらは全て、作り手側の希望的観測に過ぎません。顧客の実際の課題やニーズが無視されたまま、時間、資金、そしてチームの情熱といった貴重なリソースが、誰にも望まれていないプロダクトやサービスの開発に注ぎ込まれていきます。そして、満を持して市場にローンチした瞬間、残酷な現実に直面します。誰も見向きもせず、ダウンロードされず、購入されない。これが「作っても売れない」悲劇の正体です。

CPFの検証は、この最大のリスクに対する最も効果的なワクチンです。開発の初期段階、つまり、実際の製品やサービスの開発に取り掛かる前に、顧客と対話し、彼らの「痛み」や「不満」に耳を傾ける。これにより、そもそも解決する価値のある課題が存在するのかどうかを見極めることができます。存在しないのであれば、プロダクトを作る必要はありません。これは失敗ではなく、賢明な撤退であり、無駄なリソースの浪費を防ぐための重要な「学習」なのです。

理由2:顧客起点の開発により、プロダクトの提供価値が明確になる

CPFを達成するということは、「誰の、どんな課題を解決するのか」が、解像度高く定義されている状態を意味します。これは、プロダクトが顧客に提供すべき本質的な価値(コアバリュー)が定まった瞬間でもあります。

提供価値が明確になると、その後のプロダクト開発におけるあらゆる意思決定に一貫した軸が生まれます。

- 機能の優先順位付け: 「この機能は、顧客のあの深刻な課題を解決するために本当に必要か?」という基準で判断できるため、不要な機能(Nice to have)の開発にリソースを割くことがなくなります。開発チームは、本質的な価値を提供することに集中できます。

- UX/UIデザイン: 顧客がどのような状況(コンテキスト)で課題に直面するのかを深く理解しているため、より直感的で使いやすいデザインを生み出すことができます。

- マーケティングメッセージ: 誰に何を伝えるべきかが明確です。「〇〇で悩んでいるあなたへ。このプロダクトはあなたの悩みを解決します」という、心に突き刺さるメッセージを作ることができます。曖昧で誰にも響かない広告コピーとは無縁になります。

逆に、CPFが曖昧なまま開発を進めると、「あれもこれもできる」という特徴のないプロダクトになりがちです。機能は多いのに、最も重要な課題を一つも解決できていない。その結果、顧客は「このプロダクトが、一体何をしてくれるのかわからない」と感じ、離れていってしまうのです。

弊社は、ユーザー像の把握を最重要視していますが、ユーザーニーズを把握することが上記の理解につながることだからです。

理由3:手戻りを防ぎ、開発リソースを効率的に投下できる

海外展開の文脈では市場調査(リサーチ)は、投資だと考えられています。なぜなら、海外展開には資金的にも人的にも、多くの投資が絡むからです。大企業でもリサーチを怠ったために多額の損失を出してしまった例はかなりあります。また、ソフトウェア開発の世界では、プロジェクトの後工程で仕様変更や修正が発生するほど、その手戻りコストは指数関数的に増大すると言われています。要件定義段階での修正コストを1とすると、実装段階では5倍、テスト段階では10倍、そしてリリース後には100倍以上のコストがかかるというデータもあります。

CPFの検証は、この開発プロセスの最上流で行う活動です。つまり、最もコストが低い段階で、事業の根幹に関わる仮説の検証を行うことができます。

私たちは、ユーザー像を把握するためのインデプスインタビューを重要視していますが、考えてみてください。数回の顧客インタビューで「この課題は存在しない」とわかるコストと、数ヶ月・数千万円をかけてプロダクトを開発した後に「このプロダクトは必要なかった」とわかるコストでは、天と地ほどの差があります。

CPFを追求するプロセスは、一見すると遠回りに見えるかもしれません。すぐに開発に着手したいという気持ちを抑え、顧客の声に耳を傾ける地道な作業だからです。しかし、この初期段階での「急がば回れ」こそが、結果的に致命的な手戻りを防ぎ、限られた開発リソース(ヒト・モノ・カネ・時間)を最も効果的な一点に集中させるための最短ルートなのです。CPFの探求は、事業における最大の投資対効果(ROI)を持つ活動の一つと言えるでしょう。

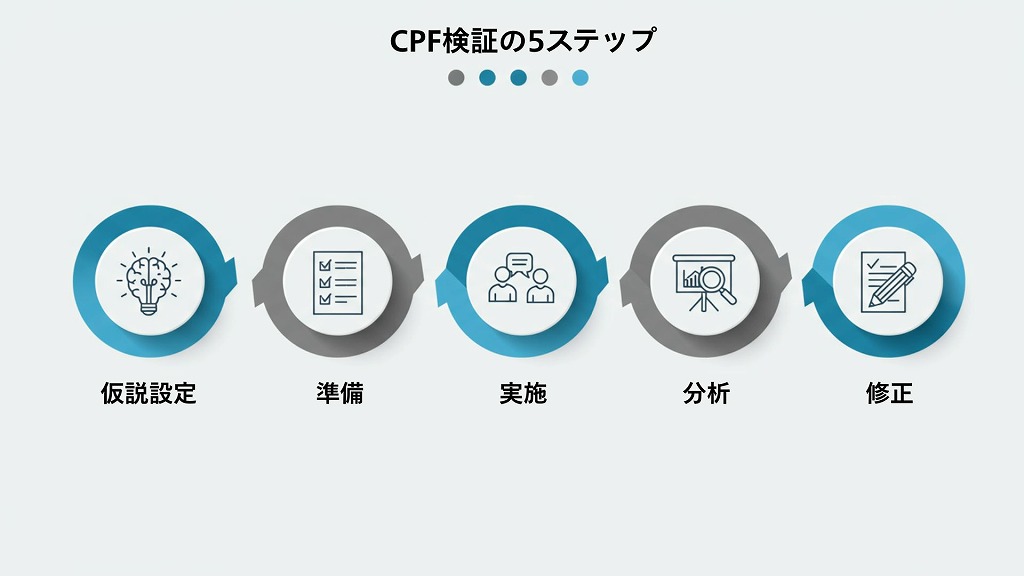

CPF(カスタマープロブレムフィット)を検証するための5ステップ

ここからは、本記事の核となる、CPFを検証するための具体的な方法論を5つのステップに分けて解説します。これは理論ではなく、明日からあなたが実践できる実用的なものです。それでは詳しく見ていきましょう。

ステップ1:顧客と課題の仮説を立てる

すべては仮説から始まります。最初から完璧な仮説を立てる必要はありません。むしろ、この段階の仮説は「壮大な思い込み」であることの方が多いでしょう。重要なのは、検証可能な形で言語化し、チームで共有することです。

誰の(Who)、どんな課題(What)を解決するのか?

まず、以下の2つの問いに答える形で、最もシンプルで重要な仮説を立てます。

- 顧客(Who): あなたが課題を解決したいのは、どんな人たちですか?

- 例:大都市で働く、30代の共働き夫婦

- 例:初めてSaaSプロダクトを導入する、従業員10名以下の中小企業の経営者

- 例:大学進学を機に、一人暮らしを始める地方出身の学生

- 課題(What Problem): その人たちは、どんな課題を抱えていると「思いますか」?

- 例:(共働き夫婦は)平日の夕食を作る時間がなく、栄養バランスの取れた食事を手軽に準備することに強いストレスを感じている。

- 例:(中小企業経営者は)顧客管理が煩雑で、多くの時間を取られているが、高機能なCRMツールは複雑で使いこなせないと感じている。

- 例:(一人暮らしの学生は)初めての自炊で何を作れば良いかわからず、結局コンビニ弁当や外食に頼ってしまい、食費がかさむことに悩んでいる。

この「〇〇な人は、△△という課題を抱えている」という文章が、あなたの最初の仮説になります。これをチームの目に見える場所(ホワイトボードやドキュメント)に書き出します。

課題の「深さ」「広さ」「頻度」を考える

次に、その課題仮説をさらに解像度高くするために、3つの軸で深掘りします。

- 課題の深さ(Depth): その課題は、顧客にとってどれほど「苦痛」をもたらすか?

「少し不便」レベルなのか、それとも「夜も眠れないほど悩んでいる」レベルなのか。この悩みが深ければ深いほど、顧客は解決策にお金を払う可能性が高くなります。一般的に、ビタミン剤(あったら嬉しい)よりも、鎮痛剤(ないと困る)のような課題の方がビジネスになりやすいと言われます。

- 課題の広さ(Breadth): その課題を抱えている人は、世の中にどれくらい存在するか?

非常にニッチで数人しかいない課題なのか、それとも多くの人が共通して抱える課題なのか。これは、将来的な市場規模(マーケットサイズ)に関わってきます。

- 課題の頻度(Frequency): その課題は、どれくらいの頻度で発生するか?

一年に一度しか発生しないのか、それとも毎日発生するのか。頻度が高い課題ほど、解決策に触れる機会が多くなり、顧客の生活に欠かせないプロダクトになる可能性があります。

これらの3つの軸で仮説を評価することで、「深くて、広くて、頻度が高い」課題、つまり最も解決する価値のある課題の仮説に近づくことができます。

ステップ2:検証のための顧客インタビューを準備する

仮説は、検証して初めて価値を持ちます。そして、CPFの検証において最も強力なツールが顧客インタビューです。アンケートや市場調査データも参考にはなりますが、顧客の生の声、表情、言葉のニュアンスから得られる「一次情報」に勝るものはありません。

インタビュー対象者の選定方法

誰に話を聞くかは、インタビューの成否を大きく左右します。ステップ1で立てた仮説上の顧客(ペルソナ)に、限りなく近い人を探しましょう。

- 探し方の例:

- 自分の人脈: 友人、知人、元同僚などに声をかけ、紹介してもらう。最も手軽で信頼性が高い方法です。

- SNS: FacebookやTwitter、LinkedInなどで「〇〇な課題についてお話を聞かせてくれる方を探しています」と発信する。

- ビジネスマッチングアプリ: 特定の業界や職種の人を探しやすいです。

- 専門コミュニティ: 趣味のサークルやオンラインサロンなど、ターゲットが集まる場所に飛び込んでみる。

- 街頭インタビュー: ターゲットが集まりそうな場所(例:観光地、オフィス街など)で直接声をかける。勇気が必要ですが、リアルな声が聞けます。

最初の目標は5人〜10人です。多すぎても情報が飽和しますし、少なすぎても偏りが生じます。まずはこの人数に話を聞くことを目指しましょう。インタビューの際は、薄謝(Amazonギフト券1,000円〜3,000円程度)を用意すると、協力してもらいやすくなります。

【テンプレート付】課題検証インタビューの質問集

インタビューの目的は、「自分たちの仮説が正しいかを確認すること」ではなく、「顧客の世界を理解すること」です。プロダクトの話は一切してはいけません。これは「課題検証インタビュー」であり、「営業」ではないからです。

以下に、そのまま使える質問テンプレートを用意しました。これをベースに、あなたの仮説に合わせてカスタマイズしてください。インタビューは録音の許可を取り、2人1組(質問役とメモ役)で行うのが理想です。

【課題検証インタビュー 質問テンプレート】

▼フェーズ1:アイスブレイクと現状理解(約5分)

目的:相手の緊張をほぐし、普段の様子を理解する

- 「本日はお忙しい中、ありがとうございます。今日は〇〇(テーマ)について、普段の様子を教えていただきたく、お時間をいただきました。何かを売り込んだりすることはないので、リラックスしてお話しください。」

- 「まず、自己紹介を兼ねて、普段どんなお仕事をされているか(どんな毎日を過ごしているか)教えていただけますか?」

- 「(テーマに関連して)〇〇について、最近一番大変だったことは何ですか?」

▼フェーズ2:課題の有無と背景を探る(約15分)

目的:仮説で立てた課題が本当に存在するのか、どんな状況で発生するのかを明らかにする

- 「私たちが考えている課題は『△△』なのですが、このようなことで困った経験はありますか?」

- YESの場合 → フェーズ3へ

- NOの場合 → 「そうですか!ちなみに、〇〇(テーマ)の領域で、何か他に『もっとこうなったらいいのに』と感じることはありますか?」と、別の課題を探るオープンな質問に切り替える。

- (YESと答えた人に対して)「その『△△』という課題について、もう少し詳しく教えていただけますか?最後にその課題を感じたのはいつですか?」

- 「その時、具体的にどんな状況だったのでしょうか?誰がいて、何をしていましたか?」

- 「そうなった時、どんな気持ちになりましたか?(感情を聞く)」

▼フェーズ3:課題の深刻度と過去の解決行動を測る(約15分)

目的:その課題が「鎮痛剤」レベルなのか、そして顧客が既に行動を起こしているかを確認する

- 「その課題は、あなたにとってどれくらい深刻ですか?もし10段階評価で、1が『全く気にならない』、10が『夜も眠れないほど深刻』だとしたら、どれくらいになりますか?」

- 「なぜその点数をつけましたか?」

- (重要)「その課題を解決するために、これまで何か試したことはありますか?(お金を払った、時間をかけた、自作したなど)」

- 何か行動している場合 → それはCPF達成の強いシグナル!「具体的にどんなことを試しましたか?」「その結果どうでしたか?」「なぜそれを続けなかったのですか?」と深掘りする。

- 何も行動していない場合 → 課題の深刻度が低い可能性がある。「もし、その課題を完璧に解決できる魔法の杖があったら、いくら払いますか?」と質問して、支払意欲を探る。

▼フェーズ4:クロージング(約5分)

目的:感謝を伝え、今後の協力をお願いする

- ・「本日は貴重なお話をありがとうございました。非常に参考になりました。」

- ・「もし今後、私たちがこの課題を解決するようなサービスを考えた場合、またお話を聞かせていただくことは可能でしょうか?」

- ・「何か言い残したことや、他に質問はありますか?」

やってはいけないNG質問

- 誘導尋問: 「△△で困っていますよね?」→(YESとしか答えられない)

- 未来の質問: 「もし〇〇というプロダクトがあったら、使いますか?」→(人は未来の行動を予測できない。ほとんどの人が社交辞令で「使います」と答える)

- プロダクトの説明: 「私たちのプロダクトはこんなにすごいんです!」→(相手は意見を言いにくくなる)

ここで、一つ重要な認識すべきポイントがあります。それは、顧客は課題の専門家ですが、解決策の専門家ではないということです。

ステップ3:顧客インタビューを実施する

準備が整ったら、いよいよインタビュー本番です。ここでは、質の高いインサイトを引き出すための心構えとテクニックが重要になります。

インタビューの心構え:「答え」ではなく「事実」を聞く

あなたの仕事は、相手に「答え」を求めることではありません。相手の過去の「事実(Fact)」と「行動(Behavior)」を引き出すことです。

良く、「〇〇についてどう思いますか?」と聞いてしまうことがありますが、これはその時々で違う意見となることが多く、信頼性が低いため、必ず相手が行った行動について聞く様にする必要があります。

- 意見(Opinion): 「〇〇だと思います」「〇〇だったらいいな」→ 信頼性が低い

- 事実(Fact): 「先週、〇〇をするのに3時間かかりました」「△△を解決するために、月5,000円のツールを契約しました」→ 信頼性が高い

人は自分の意見をその場の雰囲気で変えたり、格好つけたりする生き物です。しかし、過去に実際に行った行動は嘘をつきません。特に、課題を解決するためにお金や時間といったコストを支払ったという事実は、その課題が本物であることの何よりの証拠です。インタビュー中は常に「その根拠となる事実や行動は何か?」を意識してください。

深掘りのテクニック:「なぜですか?」を繰り返す

相手の発言の表層だけをなぞっていては、本質的な課題にはたどり着けません。インサイトは、表層を一枚一枚剥がした奥深くに眠っています。そのための最もシンプルで強力なツールが「なぜですか?(Why?)」という問いです。

顧客: 「先週、顧客リストの作成がすごく大変でした。」

あなた: 「(事実の確認)そうだったんですね。なぜ大変だと感じたのですか?」

顧客: 「複数のExcelファイルに情報が散らばっていて、それを一つにまとめるのが面倒で。」

あなた: 「なぜ複数のファイルに分かれてしまっているのですか?」

顧客: 「営業担当者ごとに管理方法がバラバラだからです。」

あなた: 「なぜ管理方法が統一されていないのでしょうか?」

顧客: 「会社に決められたルールがないのと、今使っているツールでは情報共有がしにくいからです。」

このように「なぜ」を繰り返すことで、「リスト作成が大変」という表面的な事象から、「情報共有がしにくいツール」や「社内ルールの不在」といった、より根源的な課題(真の課題)が見えてきます。これはトヨタ生産方式で有名な「なぜなぜ分析」と同様のアプローチです。

ステップ4:インタビュー結果を分析し、学習する

インタビューは、実施して終わりではありません。そこから「学習(Learning)」を得て、次のアクションに繋げてこそ意味があります。インタビューが終わったら、熱が冷めないうちにチームで結果を振り返りましょう。

発言のファクト(事実)と意見を分ける

まず、録音した音声やメモを元に、インタビューでの発言を整理します。この時、前述したように「ファクト(事実・行動)」と「オピニオン(意見・感想)」を明確に区別することが重要です。

付箋などを使って、一つのファクトや意見を一枚のカードに書き出していくのがおすすめです。

- 【ファクト】(青い付箋):「請求書作成に毎月5時間かかっている」

- 【ファクト】(青い付箋):「解決のためにAというツールを試したが、使いこなせず1ヶ月で解約した」

- 【オピニオン】(黄色い付箋):「もっとシンプルなツールがあればいいと思う」

ファクトは客観的なデータとして扱い、オピニオンはあくまで参考情報として捉えます。

課題の共通パターンを見つけ出す

複数のインタビュー結果(付箋の山)をホワイトボードなどに並べ、グルーピングしていきます。すると、異なる人が同じような「ファクト」を語っていることに気づくはずです。

Aさん:「Excelでの顧客管理に限界を感じている」

Bさん:「担当者が辞めると、顧客情報がどこにあるかわからなくなる」

Cさん:「外出先で顧客情報をすぐに確認できず、商談の機会を逃した」

これらをグルーピングすると、「属人的で、リアルタイムに共有できない顧客管理」という共通の課題パターンが浮かび上がってきます。このパターンこそが、あなたのプロダクトが解決すべき、確度の高い課題です。逆に、何人インタビューしても共通のパターンが見出せない場合、そもそも解決すべき共通課題が存在しないか、あるいはターゲット顧客のセグメントが広すぎるのかもしれません。

ステップ5:仮説を修正し、検証サイクルを回す

インタビューからの学習を元に、ステップ1で立てた最初の仮説を修正します。これを「ピボット(方向転換)」あるいは「ペルシスト(深掘り)」と言います。

- ピボットの例: 当初「中小企業の経営者」をターゲットにしていたが、インタビューの結果、本当に困っているのは「現場の営業担当者」だとわかった。→ ターゲット顧客の仮説をピボットする。

- ペルシストの例: 「夕食の準備が大変」という課題仮説が正しいとわかった。さらにインタビューを重ねて、「献立を考えるのが最も苦痛」という、より深い課題をペルシスト(深掘り)する。

そして、この修正した新しい仮説を元に、再びステップ2〜4の検証サイクルを回します。

この「仮説→検証→学習→再仮説」というループを高速で何度も繰り返すこと。これがCPF探求の核心です。一回のインタビューで全てがわかることはありません。地道な検証サイクルの中から、徐々に確信度の高い「解くべき課題」が磨き上げられていくのです。

CPF達成の判断基準|どこまでやればいいのか?

検証サイクルを回していると、必ずこの疑問にぶつかります。「一体、いつまでこれを続ければいいのか?」「どの状態になれば、CPFを達成したと言えるのか?」と。明確なゴールが見えないと、チームのモチベーションも続きません。ここでは、CPF達成の判断基準となるシグナルを、定性的・定量的の両面から解説します。

CPFの定性的基準:顧客が課題にお金を払うほどの熱量を持っているか

CPF達成の最も重要な定性的シグナルは、インタビュー相手から「課題に対する強烈な熱量」が感じられるかどうかです。それは、言葉の端々や表情、行動に現れます。

- 強いシグナル(CPF達成の兆し):

- 前のめりで話す: 課題について語る時、明らかに声のトーンが上がり、身を乗り出してくる。

- 饒舌になる: こちらが質問しなくても、課題に関する不満や苦労話を次々と語り始める。

- 既存の代替策に不満を持っている: 「〇〇を試したんだけど、全然ダメで…」と、既存の解決策(競合製品や自作のExcelなど)に対する具体的な不満を熱く語る。

- 「いつできるんですか?」と聞かれる: プロダクトの話をしていないにも関わらず、「その課題を解決してくれるなら、すぐ使いたい。いつできるんですか?」と未来のプロダクトに期待を寄せてくる。

- お金を払う意思を示す: 「その問題が解決できるなら、月〇〇円払います」と、具体的な金額を提示してくる。

これらの反応は、課題が顧客にとって「ビタミン剤」ではなく「鎮痛剤」であることを示唆しています。特に、既に何らかの代替策にお金や時間を払っているという「行動」は、何よりも雄弁なCPF達成の証拠となります。

CPFの定量的基準:〇人中〇人以上が「深刻な課題」と認める

定性的な熱量に加えて、定量的な基準を設けることも重要です。これにより、判断の客観性が増し、チーム内での合意形成が容易になります。

Y Combinatorの元パートナーであるラミン・セットゥーデは、CPFの判断基準として「ターゲット顧客10人にインタビューして、そのうち4人以上が『これは自分の課題トップ3に入る』と認めること」を挙げています。

もちろん、これはあくまで一つの目安です。あなたの事業ドメインに合わせて、独自の基準を設定すると良いでしょう。

- 基準設定の例:

- 基準1: インタビューした10人のうち、8人以上が「その課題は存在する」と認める。

- 基準2: そのうち、5人以上が「その課題の深刻度は10段階中7以上だ」と評価する。

- 基準3: さらにそのうち、3人以上が「既に何らかの代替策にお金や時間を使っている」と回答する。

これらの基準を全てクリアしたら、「CPF達成とみなし、次のSPF(ソリューションプロブレムフィット)の検証に進む」といったルールを事前に決めておくのです。これにより、無駄に検証を長引かせる「分析麻痺症候群」に陥るのを防ぐことができます。

よくあるCPF検証の失敗:自分に都合の良い解釈をしてしまう「思い込みバイアス」

CPF検証のプロセスで最も警戒すべきは、自分自身の「確証バイアス(Confirmation Bias)」です。これは、「自分が信じている仮説を肯定してくれる情報ばかりを集め、反証する情報を無視・軽視してしまう」という心理的な罠です。

- バイアスの兆候:

- インタビュー相手の「良いですね」という社交辞令を、課題が存在する証拠だと信じ込む。

- たった一人が課題に共感してくれただけで、「やはりこの仮説は正しかった!」と結論づけてしまう。

- 仮説に合わない否定的な意見を「この人はターゲットじゃないから」と無視する。

このバイアスに陥ると、存在しない課題を「発見した」と錯覚し、誤った道に進んでしまいます。これを防ぐためには、以下のような姿勢が不可欠です。

- 「仮説は間違っているかもしれない」と常に疑う。

- 自分の仮説を壊しにいく(Falsification)くらいの気持ちでインタビューに臨む。

- チーム内で意識的に、異なる意見や懐疑的な視点を歓迎する文化を作る。

CPFの検証は、自分のアイデアの正しさを証明する場ではありません。顧客という「鏡」を通して、自分たちの思い込みを正し、真実を学ぶためのプロセスなのです。

CPF(カスタマープロブレムフィット)の成功事例

理論や方法論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことも非常に有益です。ここでは、CPFの探求がいかに事業の成功に結びついたかを示す、2つの有名な事例をご紹介します。

CPF成功事例1:Dropbox

今や世界中のユーザーが利用するオンラインストレージサービス「Dropbox」。創業者であるドリュー・ヒューストンがこのアイデアを思いついたのは、彼自身がUSBメモリを自宅に忘れてしまい、作業ができなくなったという原体験からでした。

彼はまず、「複数のデバイス間でファイルを簡単に同期させたいが、既存の方法は複雑で面倒だ」という課題仮説を立てました。これは彼自身の深い課題(鎮痛剤)でした。しかし、彼はすぐには開発に着手しませんでした。この課題が自分だけのものではないか、他の人も同じように困っているのかを検証する必要があると考えたのです。しかし、ファイル同期という概念は、言葉で説明してもなかなか伝わりにくい。

そこで彼が取った手法が、MVP(Minimum Viable Product)ならぬ、MVP(Minimum Viable “Presentation”)とも言える、デモ動画の作成でした。彼はDropboxが実際に動いているかのように見える3分間の動画を作成し、テクノロジー系のニュースサイト「Hacker News」に投稿しました。動画の内容は、「いかにシームレスにファイルが同期されるか」という、顧客の課題が解決された未来をシンプルに示すものでした。すると、この動画は爆発的に拡散。ベータ版の事前登録には、一夜にして7万5000人もの申し込みが殺到したのです。

これは、プロダクトが一行も書かれていない段階で、「ファイル同期の面倒さ」という課題の存在と、その解決策への強い需要を証明した、見事なCPF/SPF検証の事例です。彼は顧客インタビューの代わりに、動画というソリューションのデモを使って、市場の熱量を測ったのです。

CPF成功事例2:Airbnb

世界最大の民泊プラットフォーム「Airbnb」もまた、創業者自身の課題からスタートしました。当時、サンフランシスコに住んでいたブライアン・チェスキーとジョー・ゲビアは、家賃が払えずに困っていました。ちょうどその時、街で大きなデザインカンファレンスが開催され、ホテルが満室になっていることを知ります。

そこで彼らは、「カンファレンス参加者はホテルが取れずに困っている」「自分たちの部屋にはスペースがある」という二つの事実を結びつけ、自宅のリビングにエアベッドを3つ置き、「AirBed & Breakfast(エアベッドと朝食)」という名前で貸し出すことを思いつきました。これが最初の仮説検証です。彼らは自分たち自身がホスト(提供者)となり、最初のゲスト(顧客)を3人獲得しました。この体験を通して、彼らは「旅行者は、単に安い宿泊場所だけでなく、現地の人との交流やユニークな体験を求めている」という、より深い顧客インサイトを発見します。その後も彼らは、ユーザー(ホスト)の家を自ら訪ね歩き、泊まり、インタビューを重ねました。特に有名なのが、初期のニューヨークで予約が伸び悩んでいた時、彼らは自分たちでニューヨークへ飛び、ホストの家を一軒一軒訪問し、プロのカメラマンを雇って部屋の写真を撮り直したというエピソードです。

この行動を通して、彼らは「素人が撮った写真では、部屋の魅力が伝わらず、ゲストが予約をためらってしまう」という、ホスト側の深刻な課題を発見し、解決しました。このように、徹底的に顧客に寄り添い、彼らの課題を自分ごととして解決し続けたことが、Airbnbを世界的なサービスへと押し上げた原動力なのです。

CPFの探求こそが、顧客に愛されるプロダクトへの最短距離

本記事では、CPF(カスタマープロブレムフィット)という概念の重要性から、それを検証するための具体的な5つのステップ、そして判断基準や成功事例までを詳しく解説してきました。これは、BtoBの海外WEBマーケティングや越境EC事業構築においても非常に重要な概念です。まず、最初に検証すべきこととして心に留めておいてください。

最後に、これだけは覚えておいてください。

事業の成功は、優れたアイデアやテクノロジーから生まれるのではありません。それは、一人の顧客が抱える、深く、切実な課題への共感から始まります。

CPFの探求とは、オフィスや会議室で机上の空論をこねることではありません。ビルディングの外に出て、生身の顧客と向き合い、彼らの世界を理解しようと努める、泥臭くも創造的な活動です。

それは、時にあなたの仮説やプライドを打ち砕く、痛みを伴うプロセスかもしれません。しかし、その痛みの先で発見した「真の課題」こそが、あなたの事業を支える揺るぎない土台となります。その課題を解決した時、顧客はあなたのプロダクトに感謝し、対価を払い、そして熱狂的なファンとなってくれるでしょう。

さあ、今すぐ最初の仮説を書き出してみてください。そして、勇気を出して、たった一人でいいので顧客の声を聞きに行きましょう。CPFの探求という、最もエキサイティングな冒険の始まりです。その旅の先にこそ、顧客に心から愛されるプロダクトへの最短距離が拓けているのですから。

CPFの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

BtoB海外WEBマーケティングや越境EC、英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!

CPFなら世界へボカン!

- CPF(カスタマープロブレムフィット)なら世界へボカン

- PMF(プロダクトマーケットフィット)とは?スタートアップ成功の鍵!意味・重要性・達成方法を解説

- 【PMFとは?】見極め方とPMFシグナルを解説 才流 栗原氏×海外WEBマーケター徳田

- 【PMF成功事例】徹底解説 才流 栗原氏 × 海外Webマーケター徳田

おすすめ記事

アクセスランキング