海外マーケティングブログ

BtoB企業がLinkedInを活用するには?成果を最大化する伴走型支援のご紹介

- 2025.07.13

- 海外BtoB

BtoB企業がLinkedInを活用するには?成果を最大化する伴走型支援のご紹介

目次

BtoBのLinkedIn – 海外展開で見過ごされる「デジタルな名刺」の重要性

日本のBtoB企業、特に製造業は、世界に誇る技術力と高品質な製品を有し、長年にわたりグローバル市場で確固たる信頼を築いてきました。しかしその一方で、「技術は確かなはずなのに、海外での新規顧客開拓が思うように進まない」「展示会で名刺交換はするものの、その後の継続的な関係に繋がらない」といった声が、多くの企業から聞かれます。その優れた価値が海外市場に十分に伝わりきらず、大きなビジネスチャンスを逃しているのです。

この課題の根源は、製品力にあるのではありません。マーケティングや営業の手法が、未だに国内の商習慣に最適化されたままであることが原因だと、私たちは考えています。多くの企業がWebサイトの多言語化やデジタル広告の出稿に注力しますが、それらは「点」の施策に過ぎません。顧客との継続的な信頼関係を築き、全ての施策を「線」で繋ぐアプローチが決定的に不足しているのです。

本記事では、その「線」の施策を強力に補完するツールとして、ビジネス特化型SNS「LinkedIn」の戦略的活用を提案します。単なる情報発信の場としてではなく、企業の信頼と専門性を「デジタル資産」として着実に積み上げていくための具体的な方法論を解説するとともに、私たちがクライアントに「伴走」しながら成果を最大化する具体的な支援内容を交え、海外市場への扉を開く実践的なロードマップを示します。

BtoBのLinkedIn活用 – “ビジネス特化型SNS”の基礎知識

LinkedIn(リンクトイン)とは、ビジネス、キャリア、専門知識に特化した、世界最大級のソーシャルネットワーキングサービスです。その目的は、プロフェッショナルな個人や企業が繋がり、情報交換を通じてビジネスの機会を創出することにあります。

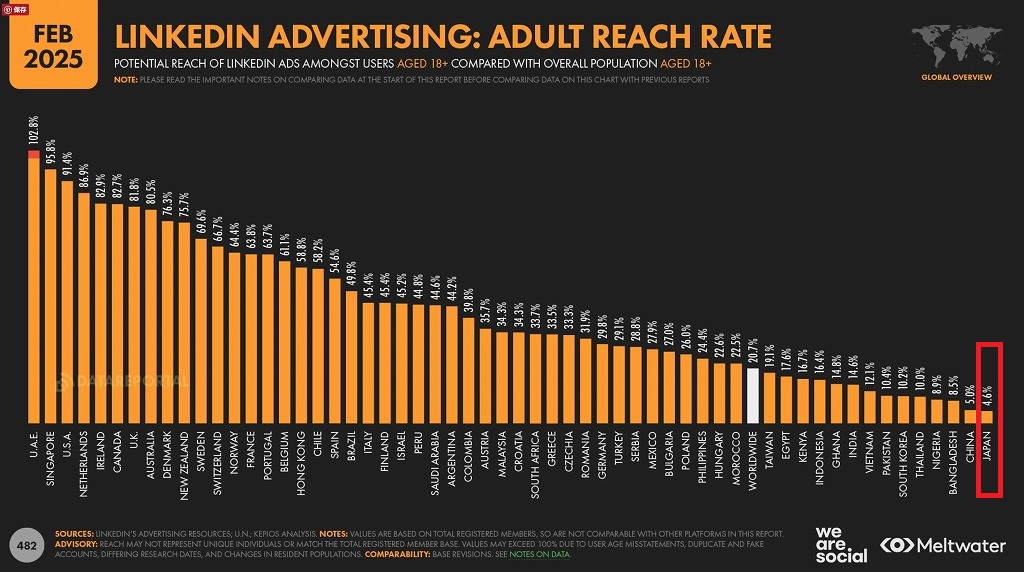

信頼性の高いデジタルデータをグローバルに提供しているDataReportalの最新レポート(2025年発表)によると、LinkedInの全世界のユーザー数は12億人を突破し、他に類を見ない巨大なビジネスプラットフォームを形成しています。日本国内においてもその存在感は増しており、LinkedIn公式情報によると国内ユーザー数は490万人に達しています。しかし、2億5,000万人を超える米国ユーザーと比較すると、まだ少ない水準にあるのが現状です。これは、LinkedIn広告の潜在的リーチ率が、米国では全人口の91.4%、英国では81.8%に達するのに対し、日本ではわずか4.6%に留まっていることからも明らかです。

画像出典:DataReportal Digital 2025: Global Overview Report

FacebookやX(旧Twitter)がプライベートな交流やリアルタイムの情報拡散を主目的とするのに対し、LinkedInはあくまでビジネスシーンでの活用が前提です。ユーザーは自身の学歴、詳細な職務経歴、保有スキル、実績などをプロフィールに掲載します。これは単なる自己紹介ではなく、信頼性を担保する「デジタル上の職務経歴書」として機能します。同僚や取引先、同じ業界の専門家と繋がり、ビジネスに直結する専門的な情報を交換するための、世界共通のインフラと言えるでしょう。

例えば、欧米のビジネスパーソンが見慣れない企業と展示会で商談を行ったとします。商談後、彼らがまず行うのは、企業のWebサイトを訪問し、次にLinkedInで過去数年間の活動や情報発信の内容を確認することです。たとえ小規模な企業であっても、LinkedInで継続的に情報発信をしていれば、健全に事業活動を行っている企業としての信頼性をアピールできます。

日本では「外資系やIT業界の転職ツール」というイメージが先行していますが、それはLinkedInが持つ多面的な価値の一側面に過ぎないのです。

なぜ日本企業はLinkedInを活用しないのか①- 商習慣の違いから解き明かす

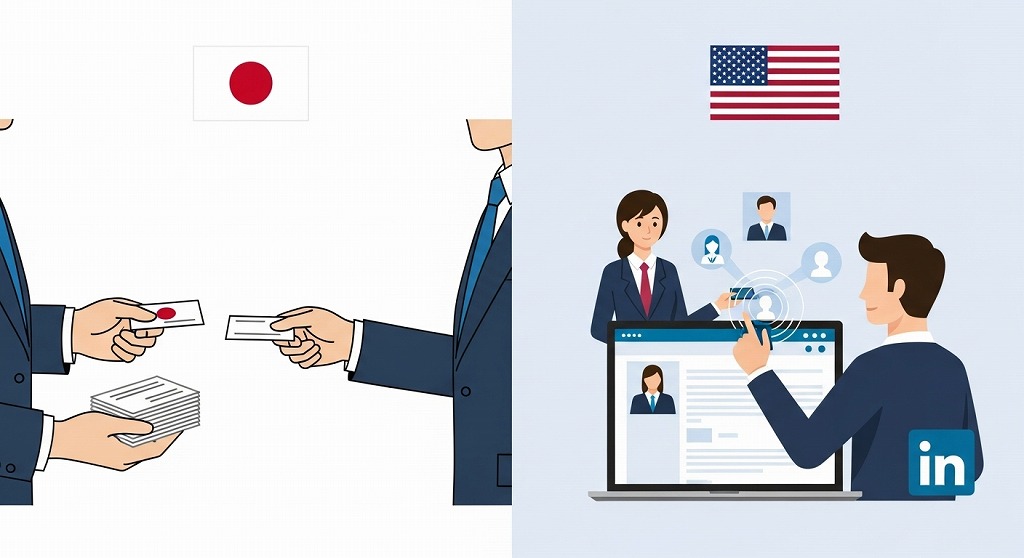

LinkedInの戦略的重要性を理解するには、日本と海外、特に欧米圏におけるビジネスの商習慣の違いから紐解くのが最も効果的です。なぜなら、そこにはアプローチすべき顧客の「信頼の置き方」に根本的な違いがあるからです。

日本:「名刺」と「会社」が中心のメンバーシップ型(終身雇用型)文化

日本では、初対面の挨拶は名刺交換から始まります。私たちは名刺に記載された「会社名」「部署」「役職」を見て相手を理解し、所属する組織の信頼性を基点に関係を構築します。これは、一つの会社に長く勤める文化が根付いており、「会社」という組織の信頼性が個人の信頼性に大きく影響するためです。交換した名刺は、数年後も有効な連絡先として機能する可能性が高いことが予測されます。

欧米:「LinkedIn」と「個人」が中心のジョブ型文化

一方、欧米では転職によるキャリアアップが一般的です。今日、A社の担当者として名刺を交換した相手が、一年後にはB社、二年後にはC社に移っていることも珍しくありません。つまり、「会社」に紐づく名刺は有効期限が非常に短く、刹那的な情報媒体でしかないのです。そこで「名刺」の代わりとなるのが個人のLinkedInアカウントであり、彼らにとってビジネスの信頼は「会社」という組織だけでなく、その人が持つスキルや経験、人脈といった「個人」に強く紐づきます。

LinkedInの最大の優位性は、この「個人」の繋がりを永続的に維持できる点にあります。担当者が会社を移ったとしても、LinkedIn上の繋がりは消えません。むしろ、その担当者が同業界の別の会社に移ることで、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性すらあります。一度きりの接点である名刺に比べ、LinkedInは変化に対応し関係性を育み続ける、強固でダイナミックなビジネス基盤なのです。

なぜ日本企業はLinkedInを活用しないのか② – SNSや最新テクノロジーを避ける日本の企業文化

海外との「商習慣の違い」という外的要因に加え、日本のBtoB企業がLinkedIn活用に踏み出せない背景には、日本特有の組織文化という、より根深い「内的要因」が存在します。海外の競合がLinkedInを駆使して顧客との関係を深めている間に、多くの日本企業が躊躇してしまう背景には、主に3つの文化的なブレーキがあります。

1.「失敗」を許容しない、過度なリスク回避志向

新しい施策の検討時、日本では「得られるメリット」よりも先に「起こりうるデメリット」が議論されがちです。「SNSで炎上したら誰が責任を取るのか」「不適切な投稿でブランドを傷つけたらどうするのか」。この「万が一」のリスクを過度に恐れるあまり、挑戦よりも現状維持を優先する文化が、オープンなプラットフォームへの参加を躊躇させる最大の心理的障壁となっています。ただ、2~3年前に弊社がLinkedIn施策を企業様にご提案した際は、本社の意向でSNSは利用できないと断られることが大半でした。しかし、この1年ほどで企業側からのお問い合わせが少しずつ増えてきています。

2. 短期的な「費用対効果(ROI)」への固執

LinkedInでの信頼構築は、畑を耕し、種をまき、時間をかけて良質な作物を育てる活動に似ています。しかし、多くの企業では四半期ごとの成果が厳しく問われ、「この投資は、いつ、いくらになって返ってくるのか」という短期的なROIが判断基準となりがちです。その結果、ブランド構築や信頼関係という長期的な「資産」を築く活動は、「費用対効果が不明瞭」として後回しにされてしまうのです。

3. 前例踏襲と「様子見」の文化

「競合他社で成功事例が出たら検討しよう」「まずは他社の動向を見てから」。この「前例踏襲」と「様子見」の姿勢も、変化の速いデジタル時代においては大きな足かせです。海外の顧客が情報収集やパートナー選定の方法を急速にデジタル化している今、この「様子見」は、気づかぬうちにグローバル競争の舞台から静かに退場していることと同義なのです。

これらの文化的なブレーキが複合的に作用し、「やらない理由」を正当化する強固な壁を築き上げています。

BtoBのLinkedIn活用法:運用の成否を分ける2つの重要概念

前章で述べたような文化的・心理的なハードルを乗り越え、LinkedInを真のビジネス資産へと変えていくためには、まず意識改革が必要です。ここでは、運用の成否を分ける、押さえるべき2つの重要な概念を解説します。

1. 企業の公式ページ以上に重要な「個人のアカウント」

多くの日本企業がまず開設するのは企業の公式ページですが、それだけでは不十分です。海外のBtoBにおいて、顧客が最終的に信頼を寄せるのは、企業のロゴやスローガンではなく「中の人」の顔が見える専門的なコミュニケーションです。貴社の優秀な営業担当者や、専門知識の深い技術者が、個人のアカウントで自社の技術について語り、業界トレンドへの考察を述べることが、信頼獲得の鍵となります。こうした「個人」としての発信は、公式発表よりも人間味があり、顧客に親近感と強い信頼感を与えます。企業の公式ページが「本社の公式見解」だとすれば、社員個人のアカウントは「現場のリアルな声」です。この両輪が揃って初めて、企業の魅力が立体的に伝わるのです。

例えば、社員個人のアカウントで顧客と繋がっている場合、相手の投稿に「いいね!」を押したり、コメントを書いたりすることで、顧客との緩やかな繋がりを維持できます。これはメールよりも手軽で、即時性があります。また、顧客にとって本当に有益だと思える情報があれば、それをきっかけに声をかけることも可能になります。

2. 専門性で信頼を築く「ソートリーダーシップ(Thought Leadership)」

では、個人や企業アカウントで何を発信すればいいのでしょうか。その答えが「ソートリーダーシップ」です。これは、単に製品を宣伝したり、ニュースを共有したりすることではありません。自社が持つ専門的な知見や深い洞察に基づき、業界や顧客が抱える課題に対して先進的な考え方や解決策を提示し、その分野の第一人者(ソートリーダー)としての地位を確立するマーケティングアプローチです。

例えば、高性能な部品を製造している企業であれば、その部品のスペックを羅列するだけでなく、「この技術が、今後5年間で業界の〇〇という課題をどう解決していくか」といった未来志向の考察を発信することが有効です。売り込みではなく、価値ある知見の提供を通じて、「この会社は、私たちのビジネスを深く理解している専門家集団だ」と認知させることが、最終的に選ばれる企業になるための最も効果的な方法なのです。

BtoBがLinkedInを活用するには?成果を最大化する伴走型支援のご紹介

LinkedInの重要性と運用コンセプトは理解できても、「何から手をつければいいのか分からない」「継続的に英語で質の高いコンテンツを作るリソースがない」というのが多くの企業の本音ではないでしょうか。私たちはそうした課題に対し、単なる業務代行ではなく、貴社の海外マーケティング部門の一員として戦略立案から実行までを「伴走」するサービスを提供しています。具体的な支援内容をご紹介します。

ステップ1:戦略の核を定める「競合LinkedIn調査」

闇雲な運用は成果に繋がりません。まず、貴社の競合他社がLinkedInをどう活用しているかを徹底的に調査し、客観的なデータに基づき自社の立ち位置と目指すべき方向性を明確にします。この調査結果から、貴社が取るべき最適な投稿方針(目的、ターゲット、コンテンツ内容、KPI)と成功要因に関する仮説を具体的にご提示し、戦略のブレを防ぎます。一つひとつの投稿が、全体の目標達成に向けたパーツとして機能するよう設計します。

たとえば、ある電子部品メーカーの競合調査を行ったところ、投稿頻度は1~2/月、内容としては展示会告知や新製品の紹介、詳細な技術情報をYoutube動画、ブログ、ホワイトペーパーで提供していることがわかりました。それらを参考氏にして、投稿スケジュールと投稿内容を組むことを行いました。また、こうしたオーガニック投稿は認知や興味関心のフェーズにいるお客様を対象にして、比較・検討段階にいるお客様は広告でアプローチするといった方針なども立てていきます。

競合を調査していると、LinkedIn投稿で以外に多いのがCSR活動や、採用に向けての投稿です。規模が大きな会社ではこの傾向が多いようです。

ステップ2:戦略を形にする「継続的な投稿運用」

戦略が決まれば、次は質の高いコンテンツを継続的に発信する実行フェーズです。私たちは、戦略に基づいた投稿スケジュールの作成、読者の関心を引く記事コンテンツの制作、最適な時間帯での投稿代行までを一貫して担います。特に海外向け発信で課題となる言語の壁も、私たちの強みです。日本語の技術資料やプレスリリースを、単に翻訳するのではなく、海外のビジネスパーソンに響くよう文脈や文化を考慮して最適化(ローカライゼーション)します。投稿回数はBtoC向けのSNS投稿と違い、少ないことが多いのですが、最適な投稿数に関しては競合を調査して決めるようにします。製造業などの場合、大手でも月に2~4回程度ということが少なくありません。

また、LinkedInアカウントのプロフィールのチェックなども行います。単に事業内容の列挙だけではなく、ユーザーオーディエンスの関心に答え、自社のことをもっと知りたいと思ってくれるようなものにしたり、検索を意識したワーディングを行います。

また、ユーザーからの反応に対して、返信を行うように助言したり、ホワイトペーパーのなどのコンテンツ作成に関しても支援を行いますし、展示会前には、あらかじめ戦略を練って対応するようにお客様とともに戦略を考えます。

ステップ3:多様なコンテンツでビジネス機会を創出

LinkedInの活用法は多岐にわたります。私たちは、ビジネスのあらゆる場面で成果を最大化するコンテンツ展開を支援します。

- 展示会の成果最大化: 事前の見どころ発信から会期後のフォローアップまでを行い、商談化を促進します。

- リード獲得施策: 詳細な技術資料(ホワイトペーパー)や専門家による解説(ウェビナーや動画)を告知し、見込み顧客の情報を獲得します。

- 技術ブランディング: コア技術の解説記事や開発秘話などを通じて、ソートリーダーシップを確立します。

- CSR活動:会社として、社会への貢献に取り組んていることをアピールします。

- 採用活動: 働く社員のインタビューや企業文化を発信し、グローバルな採用競争力を高めます。

まとめ – LinkedInを「コスト」から「資産」へ

本記事では、日本のBtoB企業が海外で成果を出すために、なぜLinkedInの活用が不可欠なのか、その前に立ちはだかる「商習慣」と「企業文化」という2つの壁、さらにはそれを乗り越えるための具体的な運用方法と支援内容について解説してきました。

最も重要なのは、LinkedInを短期的な広告出稿の場、すなわち「コスト」として捉えるのではなく、継続的な情報発信を通じて、企業の信頼、専門家としての人脈、そして業界における知見といった「無形資産」を長期的に築き上げていくプラットフォームとして捉えることです。

このデジタル上で築かれた繋がりと信頼は、担当者が変わっても、市場が変化しても、貴社のビジネスに永続的に残り続けます。まずは、自社のLinkedInアカウントが今、どのような状態にあるかを見直し、グローバル市場における「デジタルな顔」を意識することから始めてみてはいかがでしょうか。

もし、その戦略的な運用に少しでも課題を感じていらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。貴社の伴走者として、海外市場への扉を開くお手伝いをさせていただきます。

海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!

越境EC・海外販路開拓なら世界へボカン!

おすすめ記事

アクセスランキング