リードから商談につながるのに契約できないのはなぜか?

こんにちは!世界へボカンのかわさきです!

普段は海外Webマーケティング支援や、弊社のボカンYouTubeの撮影や対談内容を記事として整理する情報発信も担当しています!

本日は、BtoBマーケティングに携わる方必見の内容をお届けします。

「せっかくリードは獲得できているのに、商談から契約につながらない…」

「営業力の問題だと言われるけど、どうしたらいいのだろうか?」

こうした悩みは、実は多くのBtoBマーケ担当者が直面しているものです。

そしてその原因は、営業力不足ではなく購買プロセスの複雑化にあります。

今回は、クロスコムの本田さんとの対談から、

「なぜ契約に進まないのか?」そして「どうすれば検討を前進させられるのか?」を解説します。

私自身も記事をまとめながら、多くの学びがありました。

対談ゲスト紹介

ご登場いただいたのは、合同会社クロスコムの本田さん。

BtoB領域に特化し、MA導入・運用支援から戦略設計、コンテンツ企画まで幅広く手掛ける専門家です。

クロスコムが掲げるVisionは、「100社100通りの購買体験をつくる」。

顧客一人ひとりに合った購買体験を提供できる世界を実現するために、データ活用を通じて企業のマーケティング活動を支援しています。

この記事はこんな方におすすめ

- BtoBマーケティングを担当していて、リードから商談がなかなか前進しないと感じている方

- 「営業力の問題では?」と言われつつ、原因がつかめずモヤモヤしている方

- インハウス運用で、コンテンツに力を入れたいが何から始めるか悩んでいる方

さらに、海外BtoBマーケティングに関わる方にとっても、弊社の知見を踏まえながら解説していきます。

これから海外に挑戦したい方には「どんな情報を用意すれば意思決定につながるのか」を知る手がかりに。

すでに取り組んでいる方には「なぜ検討が止まってしまうのか」を振り返るヒントになるはずです。

この記事でわかること

- 商談が契約につながらない本当の理由 —— 営業力不足ではない視点

- 購買プロセス変化の背景 —— 購買フローは“直線”ではなく“往復運動”になっている

- 複雑化を招く2つの要因(情報過多/意思決定者の増加)

- 検討を前進させる顧客主導型・個別最適化コンテンツの考え方

- 「状況→問題→課題→解決策→サービス」で整理する実践フレーム

本編動画

1. 商談が直線的に進まない理由

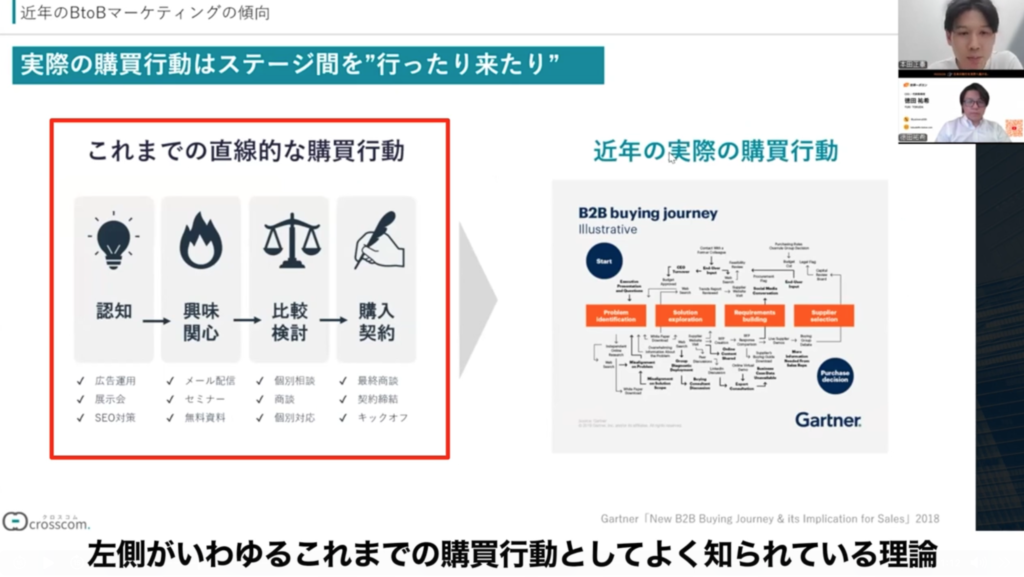

従来の購買フロー:直線的に進む

従来の購買フロー、いわゆる購買行動は

「認知 → 興味 → 比較 → 契約」という直線的な流れが一般的でした。

現在の購買フロー:“往復運動”が当たり前

現在の購買フロー:“往復運動”が当たり前

しかし現在は、各ステージで社内議論や合意形成が入り、

行ったり来たりする“往復運動”が当たり前になっています。

「最近の購買行動は、各ステップで立ち止まり、前のステージに戻ることが増えています。」 — 本田さん

つまり、顧客は一度進んだように見えても、社内の議論や合意形成を経て再び前のステージに戻るケースが多発。

これは昔に比べて購買プロセスが格段に複雑化していることを示しています。

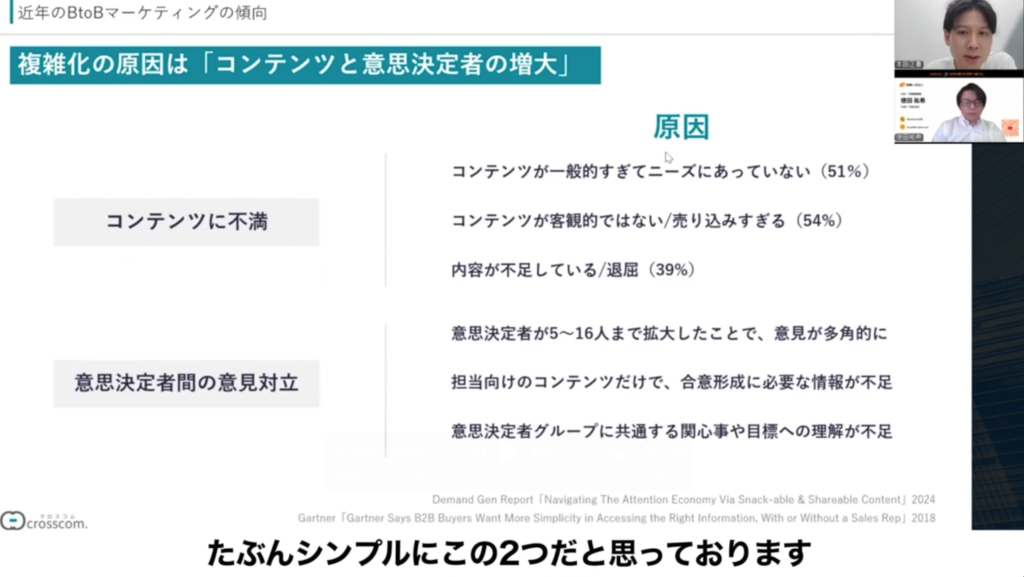

2. 複雑化の2つの要因 | コンテンツと意思決定者の増大

① コンテンツに不満:情報過多

① コンテンツに不満:情報過多

Web上に溢れる一般的なコンテンツや売り込み色の強い資料ばかりで、顧客が「自社に合った情報」を見つけづらくなっています。

- コンテンツが一般的すぎてニーズに合っていない(51%)

- コンテンツが客観的ではない/売り込みすぎる(54%)

- 内容が不足している/退屈(39%)

② 意思決定者間の意見対立

関与人数が5〜16人にまで増え、それぞれ立場や評価軸が異なるため、社内で意見が対立しやすくなっています。

- 意思決定者が拡大し、意見が多角的に

- 担当向けのコンテンツだけで、合意形成に必要な情報が不足

- 意思決定者グループに共通する関心事や目標への理解が不足

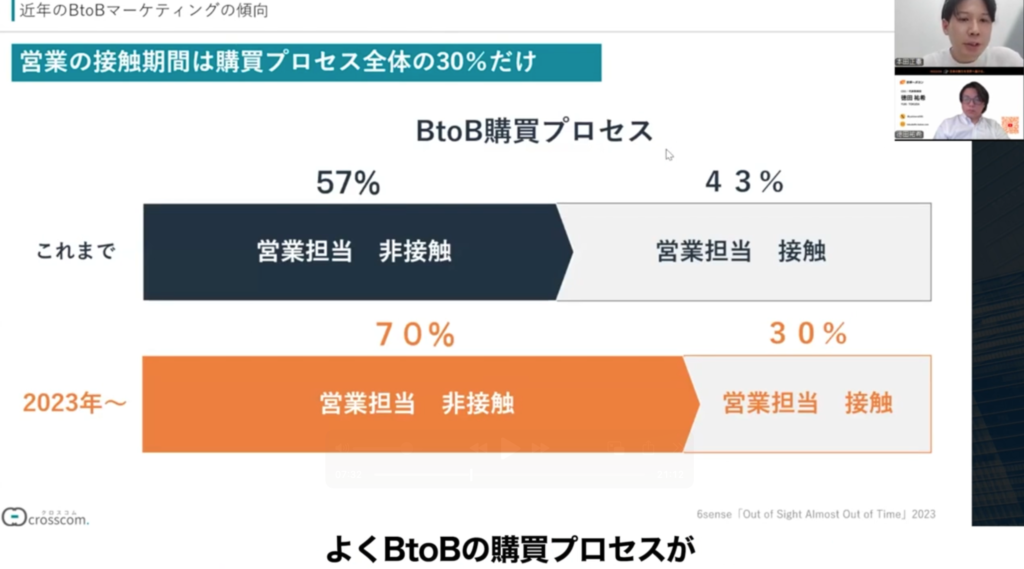

3. 営業が関与できるのは、購買プロセス全体のわずか30%

かつては半分近く営業が関与できた

かつては購買プロセスの約43%で営業担当が関与できていました。

つまり「半分近くは直接会話しながら進められる」という時代があったのです。

今はわずか30%しか関与できない

今はわずか30%しか関与できない

しかし今は状況が一変しています。

最新の調査では、営業が関与できる割合はわずか30%。

残りの70%は、営業が一切関与しないまま顧客が独自に情報を調べ、社内で議論を重ねているのです。

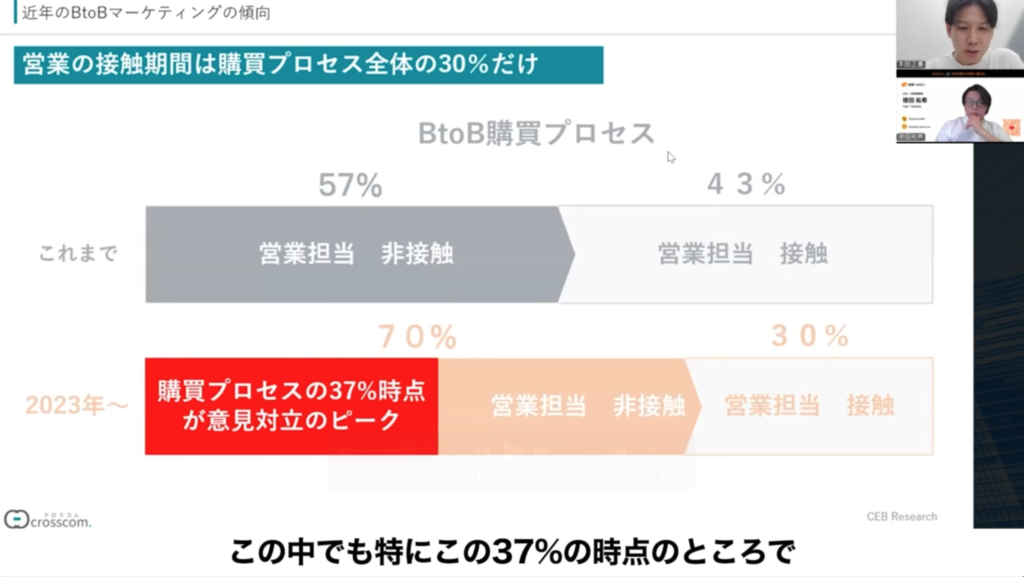

37%地点で意見対立がピークに

さらに深刻なのは、購買プロセスの37%時点で社内の意見対立がピークに達するという事実です。

つまり営業が関与できる前に、顧客社内で「やる/やらない」の議論が紛糾し、検討がストップしてしまうリスクが高まっているのです。

4. 顧客主導型・個別最適化コンテンツの必要性

顧客主導型コンテンツとは?

顧客が自ら学び、意思決定できるようにするコンテンツ設計です。

「状況に応じた課題」を示し、顧客が自分で選択できる余白を残すことが大切です。

個別最適化コンテンツとは?

業界データや事例をもとに、顧客の置かれた状況に合わせた情報を提示するコンテンツです。

「一般的な情報」ではなく「自分ごと化できる情報」が意思決定を前に進めます。

5. フレームで考える「状況→問題→課題→解決策→サービス」

営業やマーケティングの現場では、顧客の課題をそのまま鵜呑みにして解決策を提案しがちです。

しかし本当に必要なのは、課題の一歩手前にある“状況”を理解することです。

「目的と目標の差分を“問題”と定義し、その原因を分解して“課題”を出す。そこに最適な解決策を当てはめて初めてサービス提案につながります。」 — 徳田

「お客さんが言語化した課題を鵜呑みにせず、状況を理解することが出発点です。」 — 本田さん

このフレームは、私も記事を書きながら「自分の案件にすぐ応用できる」と感じた部分です!

状況→問題→課題→解決策→サービス、と順を追って整理するだけで見える景色が変わるのではないでしょうか。

まとめ

- 商談が契約につながらない原因は営業力不足ではなく購買プロセスの複雑化

- 複雑化の要因は「情報過多」と「意思決定者の増加」

- 解決の鍵は、顧客主導型・個別最適化コンテンツを設計すること

- 「状況→問題→課題→解決策→サービス」の順に整理することが重要

「商談が動かない…」と悩んでいるBtoBマーケ担当の方は、ぜひ今回の視点を取り入れてみてください。

次回(後編)では、具体的なメール施策と7つのコンテンツ戦略について解説します。

編集後記

今回の対談をまとめていて、私自身も改めて「顧客の状況を知ること」の大切さを実感しました。

課題やソリューション、自社の売りたいものに目が行きがちですが、

その一歩前にある「顧客の状況」を捉えることが、最終的に納得感のある契約につながる大きな差になるのだと思います。

BtoBマーケティングは、記事をひとつ読んだからといって解決するものではありません。

知識を積み重ね、実務に落とし込む地道に見える取り組みが必要です。

だからこそ、今回のような対談から学びを得たりしながら、「自分の現場ではどう活かせるか?」を考えていけたら嬉しいです!

次回(後編)では、具体的にどんなコンテンツやメール施策が有効なのかを、本田さんに伺います。

海外BtoBの実践的なノウハウを無料配信中!

私は普段、記事や動画だけでなく、ボカンのメールマガジンでも最新の学びや実務に役立つノウハウを整理して発信しています。

特に海外向けマーケティング担当者の方であれば、BtoB・BtoC問わずヒントになる内容をお届けしています。

配信内容は、海外BtoBや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウ。

さらに、ちょっとした「かわさきのぼやき」コーナーもあり、仕事の裏側や人柄が伝わるような発信もしています。

お役立ち情報とあわせて、読み物としても楽しんでいただけると思います!