海外マーケティングブログ

海外向け営業資料の最適化法:顧客の課題を解決し、信頼を得るための戦略

- 2025.09.18

- 海外BtoB

なぜ日本のBtoB営業資料は海外で「響かない」のか?

日本企業が満を持して海外市場に挑戦する際、その手には高品質な製品や優れた技術、そしてそれを紹介するための営業資料があります。現在は生成AIのおかげで、英語翻訳も高い品質で簡単に出来るようになりました。しかし、意気込んで作成したその資料が、現地の見込み客にほとんど響かず、問い合わせや商談に繋がらないという現実に直面するケースは少なくありません。

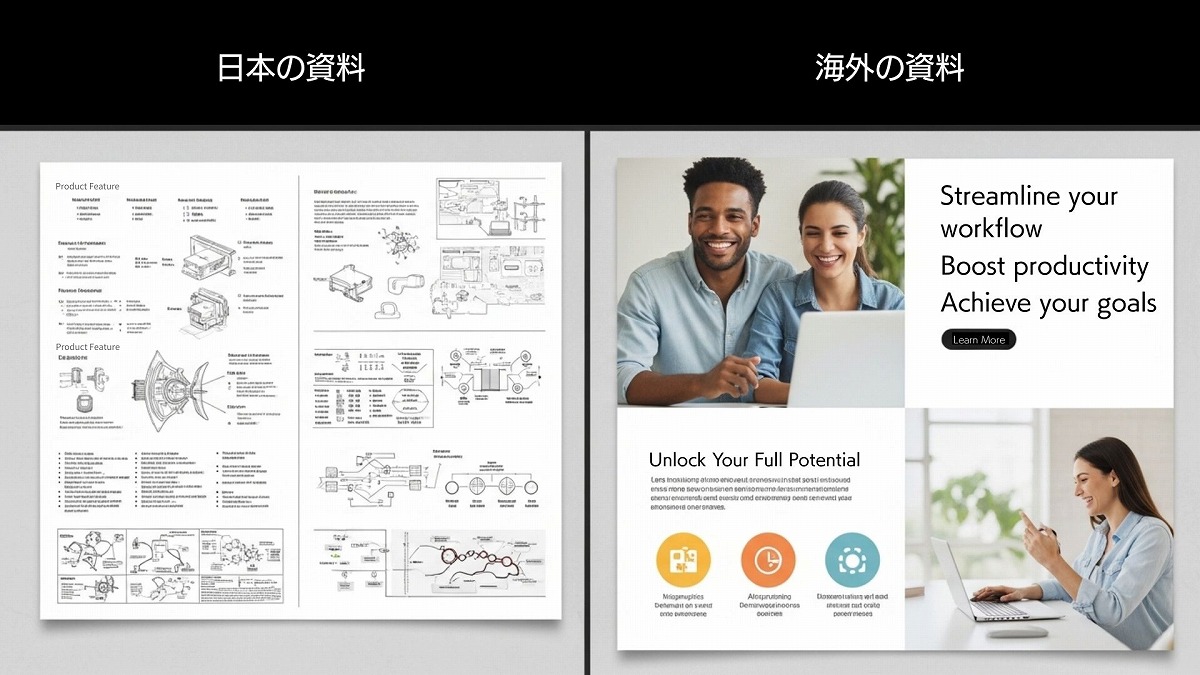

その根本的な原因は、多くの日本企業が作成する営業資料の構造にあります。長年、国内市場で成功を収めてきた「モノづくり」への自信からか、資料の中心は「製品のスペック表」や「会社の沿革・紹介」になりがちです。しかし、海外のBtoB顧客が知りたいのは、その製品が「何であるか」以上に、「自社のビジネスに何をもたらしてくれるのか」という点です。筆者は中小企業向けの公的な海外展開支援機関で10年間働いていた経験があるのですが、海外向け資料を見せていただくと、やはり、課題解決型の資料より、スペックを前面に打ち出している例が多い印象がありました。

例えば、製品の耐久性をアピールするために「連続稼働50,000時間を達成」と記載しても、それだけでは単なる情報に過ぎません。顧客は「だから、私たちの工場のメンテナンスコストが年間でどれくらい削減できるのか?」「生産ラインの停止リスクがどれだけ下がるのか?」という具体的な価値を知りたいのです。スペックだけで比較されれば、どうしても人件費の安い国で作られた製品との価格競争に巻き込まれ、日本の製品が持つ真の価値が伝わる前に選択肢から外されてしまいます。

この記事では、こうしたプロダクトアウト的な「作り手の論理」から脱却し、「顧客の課題解決」というマーケットインな視点から海外市場向け営業資料を根本的に見直すための戦略と具体的な改善策を、詳細に解説していきます。

「製品説明」から「課題解決」へ:顧客の心を動かす海外向け営業資料作りのアプローチ

営業資料の目的は、自社の紹介をすることではなく、顧客の行動を促すことです。そのためには、コンテンツの主語を「自社(We)」から「顧客(You)」へと転換し、顧客が抱える課題に寄り添う姿勢が不可欠です。

顧客の持つ課題は何か?:海外向け営業資料作りの出発点

効果的な資料作成は、顧客を深く理解することから始まります。これに関して、筆者がなるほどと思った例があります。 ある米国のマーケターのセミナーに出席したのですが、彼は新規市場に参入する際、まず業界のトップ企業ではなく、4位や5位の中堅企業を訪問したといいます。彼らと商談をすることで、業界特有の悩みや課題を徹底的にヒアリングし、解決策の仮説を立てる。そうして業界への理解を深めてからトップ企業にアプローチすると、驚くほどスムーズに契約が取れたそうです。

この逸話が示すように、重要なのは顧客の「インサイト(深層心理や本音)」を掴むことです。インサイトを得るためには、以下のような方法が有効です。

- 既存顧客へのヒアリング: なぜ自社製品を選んだのか、導入後どのような変化があったのか、他にどのような課題を感じているかなどを直接聞く。

- 現地営業担当者や代理店からのフィードバック: 市場の最前線で顧客と接している彼らは、課題の宝庫です。

- 業界レポートや展示会での情報収集: 市場全体のトレンドや、競合がどのようなメッセージを発信しているかを分析する。

こうした活動を通じて、「顧客が夜も眠れないほどの悩みは何か?」を突き止め、その悩みに寄り添うことが、信頼される資料の第一歩となります。

解決策の提示:具体的な数値で未来を見せる海外向け営業資料に

顧客の課題を特定したら、次はその解決策として自社の製品やサービスがどのように貢献できるかを具体的に示します。ここで重要なのは、抽象的なメリットではなく、定量的な成果を提示することです。

悪い例: 「このソフトウェアは業務を効率化します。」

良い例: 「このソフトウェアを導入することで、請求書処理にかかる時間を月間平均40時間削減し、担当者2名分の工数をより創造的な業務に再配分できます。」

悪い例: 「当社の部品は高耐久性です。」

良い例: 「当社の部品を採用することで、貴社の製品の平均故障率を20%低減させ、年間15万ドルの保証修理コストを削減した実績があります。」

具体的な数値を提示することで、顧客は導入後の成功イメージを鮮明に描くことができ、投資対効果(ROI)を判断しやすくなります。自社にまだ実績データが少ない場合は、理論値やシミュレーション値でも構いません。「理論上、〇〇の改善が見込まれます」と誠実に伝えることが重要です。このような具体的な数値は、自社ウェブサイトにも反映できますので、積極的に決め文句を制定すべきです。

事例紹介へのシフト:第三者の声で信頼を築く海外向け営業資料に

海外、特に欧米のBtoB企業のWebサイトを見ると、トップページに顧客企業のロゴがずらりと並び、「リソースセンター」や「カスタマーストーリー」といったコーナーで詳細な導入事例が多数公開されていることに気づくでしょう。これは、自社が語る「強み」よりも、実際に製品を利用した顧客が語る「成果」の方が、はるかに説得力を持つことを彼らが理解しているからです。

日本の営業資料では会社紹介に多くのページが割かれがちですが、その部分を大胆に削減し、顧客の成功事例に差し替えましょう。優れた事例紹介には、以下の要素が含まれています。

-

顧客の紹介: どのような業界の、どのような企業か。

-

導入前の課題(Challenge): どのような具体的なビジネス課題や悩みを抱えていたか。

-

導入の経緯(Solution): なぜ自社の製品・サービスを選択したのか。選定の決め手は何か。

-

導入後の成果(Result): 課題がどのように解決され、どのような定量的・定性的な成果が出たか。

-

顧客の声(Testimonial): 担当者や責任者からの具体的なコメント。

とはいえ、委託製造(OEM/ODM)を手掛ける企業など、契約上の守秘義務で顧客名を公表できないケースも多いでしょう。弊社のお客様でも、その様な点でお悩みのケースが多いです。その場合は、以下のような代替案が有効です。

- 匿名での事例紹介: 「欧州の大手自動車部品メーカーA社様」「アジア市場で急成長中の医療機器メーカーB社様」のように、顧客の輪郭が分かる範囲で匿名化する。

- 課題解決ストーリー: 特定の顧客名は出さず、「〇〇という課題を抱える製造業の工場が、当社のソリューションで生産性を15%向上させた物語」として、課題解決のプロセスをストーリー仕立てで紹介する。

- 推薦文(Testimonial)の活用: 顧客の許可を得て、企業名を伏せた形で「生産管理部長」などの役職名と共に推薦コメントを掲載する。

どのような形であれ、「第三者による評価」を資料に盛り込むことが、信頼性を飛躍的に高める鍵となります。

地域特化:ターゲット市場の「常識」に合わせる海外向け営業資料に

「グローバル標準」の資料を一つ作って世界中で使い回すのは、非効率的で成果も出にくいアプローチです。市場ごとに文化、商習慣、そしてビジネスにおける価値観は大きく異なります。弊社は、「ローカリゼーション」を得意としていますが、ローカリゼーションは言語的な部分だけではなく、現地の文化や習慣に合わせるということがとても重要です。例えば、場所によってはこんな例があります。

- 欧州市場: 環境規制が厳しく、サステナビリティ(持続可能性)への意識が非常に高い市場です。製品の省エネ性能、リサイクル可能な素材の使用、製造過程でのCO2排出量削減などをアピールすることが、大きな付加価値となります。「当社の機械は消費電力を従来比で30%削減し、貴社の環境認証基準のクリアに貢献します」といった訴求が効果的です。

- 北米市場: ROI(投資対効果)や効率化、イノベーションへの貢献が強く求められます。意思決定のスピードが速く、データに基づいた合理的な判断を好む傾向があります。「3ヶ月で投資回収可能」「導入により市場投入までの期間を2ヶ月短縮」など、ビジネスの成果に直結するメッセージが響きます。

- アジア市場: 急速な経済成長を背景に、コスト効率性や生産性向上が依然として最重要課題であることが多いです。同時に、長期的な関係性や信頼、サポート体制を重視する文化もあります。「安定稼働を保証する24時間サポート体制」といった、経済的メリットと安心感を両立させる訴求が有効です。

資料のデザインや色使い、写真に写る人物の人種なども、ターゲット地域に合わせて最適化する細やかな配慮が、顧客に「自分たちのことを理解してくれている」という印象を与えます。

戦略立案の重要性:誰に、何を、どう伝えるか

優れたコンテンツも、戦略なくしては成果に結びつきません。資料作成に着手する前に、以下の3つの要素を明確に定義しましょう。そのためには、調査が必要です。

ターゲット顧客(ペルソナ)の設定

「製造業全般」のような漠然としたターゲット設定では、誰の心にも響かない資料になってしまいます。自社の製品が「誰の」「どのような課題」を最も効果的に解決できるかを考え、具体的な顧客像、すなわち「ペルソナ」を設定します。

BtoBの場合、購買決定には複数の人物が関わることが多いため、それぞれの立場に合わせたペルソナを想定するとより効果的です。

- 現場担当者: 「日々の作業の効率を上げたい」「ミスの発生を減らしたい」といった現場レベルの課題に関心がある。

- 管理職(マネージャー): 「部署の生産性を向上させたい」「チームの残業時間を削減したい」「予算内で最大の効果を出したい」といった管理目標に関心がある。

- 経営者・役員ペルソナ: 「全社のコスト削減」「市場での競争優位性の確立」「新たな事業機会の創出」といった経営視点の課題に関心がある。

それぞれのペルソナがどのような情報を求め、どのような言葉に響くかを考え、資料の内容や構成を調整することが重要です。

関連記事:ペルソナを作る|2分でわかる海外WEBマーケティング

自社の強み(バリュープロポジション)の明確化

競争の激しい市場で選ばれるためには、「自社だけが提供できる独自の価値(バリュープロポジション)」を明確にする必要があります。これは単なる特徴の羅列ではありません。「競合にはない、顧客の課題を解決する自社独自の強み」を定義することです。

バリュープロポジションを見つけるためには、3C分析などのフレームワークが役立ちます。

- Customer(顧客): 顧客が何を求めているか?

- Competitor(競合): 競合は何を提供しているか?(何ができていないか?)

- Company(自社): 自社は何を提供できるか?

この3つの円が重なる部分、特に「顧客が求めているが、競合は提供できておらず、自社は提供できる」領域こそが、貴社のバリュープロポジションとなります。例えば、「業界で唯一、AIによる予兆保全機能を搭載しており、突然のライン停止リスクを99%排除する」といった、具体的でユニークな価値を資料の核に据えましょう。

関連記事:製造業が海外で成功するためのバリュープロポジション- 価格競争から脱却し、選ばれるための戦略

顧客の購買プロセスに合わせた情報提供(階段設計)

BtoBのお客様は、いきなり製品を買うわけではありません。「認知」→「興味・関心」→「比較・検討」→「導入・購買」という段階的なプロセスを辿ります。このプロセスに合わせて、適切な情報を適切なタイミングで提供する「階段設計」の考え方が極めて重要です。

- 第1段階(認知・興味): 顧客はまだ具体的な製品を探していません。まずは業界のトレンドや課題に関する情報を提供し、顧客自身の課題認識を促します。(例:ホワイトペーパー「製造業のDXを阻む5つの課題とその解決策」)

- 第2段階(比較・検討): 顧客が課題解決策を探し始めた段階です。ここで初めて、自社製品がどのように課題を解決できるかを、導入事例や製品デモ動画などを通じて具体的に示します。(例:導入事例集、競合製品との機能比較表)

- 第3段階(導入・購買): 導入を具体的に検討している段階。価格やROIデータ、導入サポート体制といった、意思決定を後押しする詳細情報を提供します。(例:価格表、ROIシミュレーション、導入スケジュール案)

すべての情報を一つの資料に詰め込むのではなく、顧客の検討段階に合わせて複数の資料を用意し、段階的に提供していくことで、顧客を自然な形で購買へと導く(リードナーチャリング)ことができます。 実際の営業の現場では、すでにそれぞれの段階にいるお客様から問い合わせが来ることが多いと思いますので、お客様を教育すると言いうより、それぞれの段階に進んだお客様の興味、課題に対応できる資料をいつでも提供できる状態に備えるといった方が良いかもしれません。

まとめ:営業資料は「進化し続けるコミュニケーションツール」である

海外市場向けのBtoB営業資料の改善は、単なる見た目の変更や翻訳品質向上に留まるものではありません。重要なことは、営業資料を制作する際に、考え方を「製品中心」から「顧客中心」へと転換することが必要なのです。

この記事を振り返ると、次の3つのことに集約されます。

- 視点の転換: 製品スペックの紹介ではなく、顧客の課題解決策を重視する。

- 信頼の構築: 自社紹介ではなく、客観的な数値と第三者(顧客)の声で語る。

- 戦略的アプローチ: ペルソナ、USPを定義し、顧客の購買プロセスに寄り添う。

そして最も重要なのは、一度作成した資料を完成形とせず、常に改善し続けることです。現地の営業チームや顧客からフィードバックを積極的に収集し、市場の反応を見ながらコンテンツをアップデートしていく。この改善サイクルを回し続けることで、営業資料は静的な説明書から、顧客が自分事と捉えてるれる、「生きたコミュニケーションツール」へと進化していくでしょう。

まずは、今お使いの営業資料を開き、「この資料は、顧客のどんな悩みを解決できるだろうか?」と自問することから始めてみてください。その問いこそが、海外市場での成功を掴むための、最も重要な第一歩となるはずです。

海外BtoBの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

海外BtoBや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!

海外BtoBなら世界へボカン!

おすすめ記事

アクセスランキング